【教改系列报道】三明学院附属小学:“1+2=N”特色教研方程式,校本专业修炼夯实师能

近年来,三明学院附属小学以校本研修为突破口来提升教师的专业素养,激发教师自身学习的内驱力。经过三年的实践,探索出适合学校发展的校本研修模式:“1+2=N”教研方程式。即以“1+2”校本教研推动学校文化、课堂样态、教师行为、学生思维N种变化的可能性。

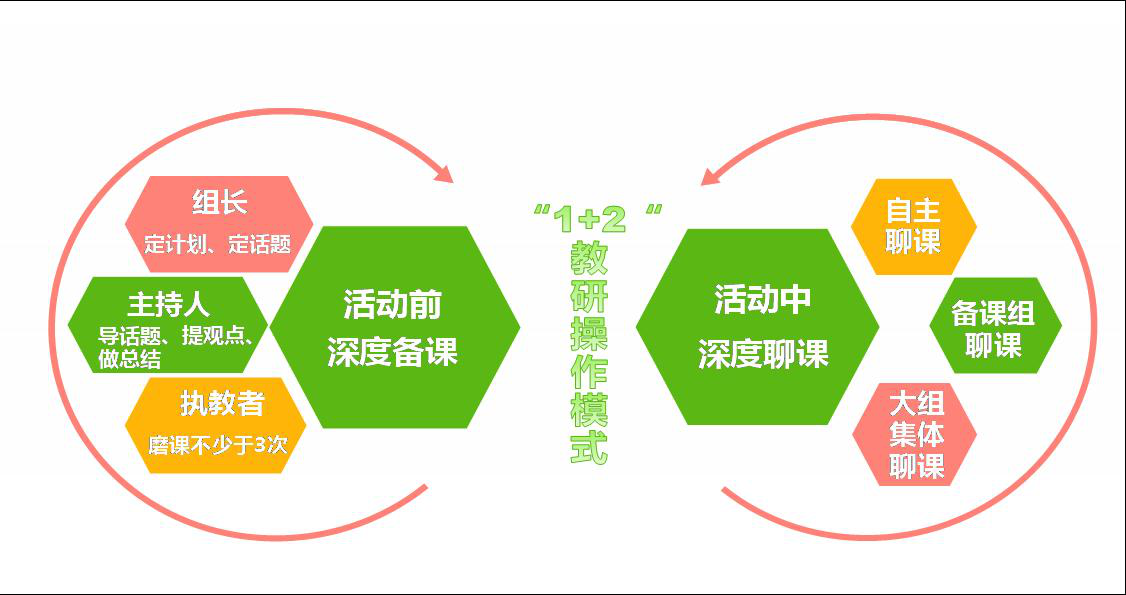

构建“1+2”教研模式在“1+2”教研活动中,形成全员互动的教研氛围。每周校本教研活动中,组长组织每位教师一起备课,一起聊课,在对话中催生出好的课堂。

一是教研活动前,教师参与三个层次深度备课。教研组长的备课,组长每学期提前安排教研计划,每周将研讨的内容分享在教研群里,以便听课的老师们提前去“备课”。主持人的备课,主持人精心准备整场教研活动。活动前,与备课组老师们一同备课、上课、研课,活动中组织老师听课、评课、议课。执教者的备课,执教老师至少提前两周在年级备课组中集体备课、磨课、研课不少于三次,通过一次次打磨课堂教学细节,大组教研活动总能看到每个年级备课组团队合作教研的影子。

二是教研活动中,教师深度聊课。教研组采取“三次聊课”模式,通过变革听评课的方式,真正把一堂课当作麻雀来解剖、研究,努力打磨出兼具“人情味”和“学科味”的好课。自主聊课,老师们根据教研组长发在教研群中的内容,提前解读教材,了解设计意图,在年级备课组中聊自己对这节课设计的看法。备课组聊课,听完课后再次回到年级备课组聊课,备课组长将老师们的意见和建议进行整理。教研组聊课,老师们围坐在一起以“聊”的方式进行,先由主持人导话题、抛出问题,老师们直面问题,提出改进的建议,主持人将每位老师的评课提炼观点,甚至还可以切断聊,最后围绕话题总结。

三是教研活动后,锻炼教师专业写作。为了让老师们将教研活动中的收获转化成文字,锻炼专业写作,活动后执教教师“暮省”,结合自己的课,围绕教研主题撰写教后反思,并推出“课堂观察”“教研共同体”“共读共享”教研栏目。

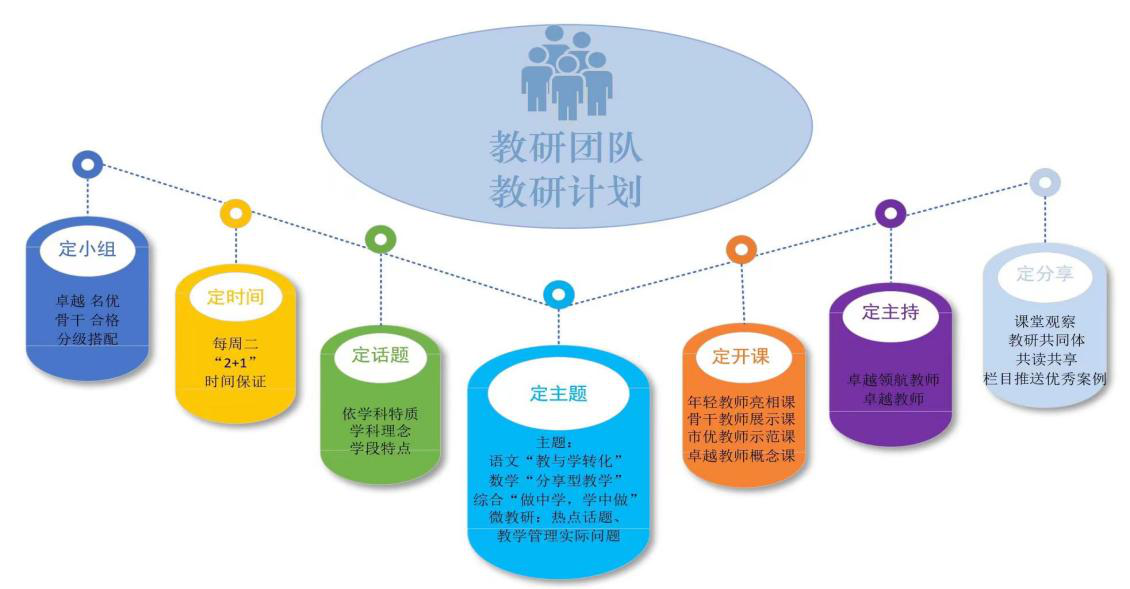

一是形式上变革教研模式。在活动中形成“1+2”特色教研,“1+2”即:以“课堂”为主要抓手,通过一节课例去观察、发现、诊断、评价。老师们围坐在一起围绕研讨主题聊两节课:一节主题教研,一节微教研。教研课类型有新教师亮相课、年轻教师汇报课、骨干教师展示课、市优教师示范课、卓越领航概念课。论坛有主持人,由“卓越领航教师”“卓越教师”轮流“坐庄”。

二是研究上明确学科特质。主题教研的主题依据学科特质,语文以“教与学的转化”理念,数学以“分享型教学”理念,综合学科以“做中学,学中做”理念,各教研组依照学科理念和学段特点,选择相关的研究话题。

三是内涵上丰富教研内容。每学期以“基于成果逆向的教学”为落脚点,围绕“课堂以儿童为中心”的总目标及课堂三要素“倾听 对话 分享”,开展专题讲座与课例专题研讨。研讨主题集中,话题明确,分模块分课型推进,主题教研的话题2—3个,在教研活动中教师自主选择一个话题从不同角度去观课、评课,微教研围绕热点话题和教学管理实际的问题进行分享交流。

一是课堂学习的样态在变。在课堂中有更多的孩子认真倾听老师与同伴的发言,敢于畅所欲言表达自己的思考,大胆展示自己的学习成果。

二是教师的专业行为在变。校本研修成为附小老师们工作的常态,老师们在专业阅读、专业写作、专业交往的成长路上,正逐渐从“敬业”走向“专业”。

三是学生的学习成果在变。老师们通过教研学习、研究,改变学科教育思维,将过去的“育分”向“育人”转变,以“成果为导向”,注重发掘学生的学习成果,开展静态、动态作品的展示活动。

四是区域教育新生态在变。学校积极构建总校制办学背景下学科大教研组共同体,依托主题教研、专题教研、同课异构、技能比赛、教学质量分析等多样化活动联动教研,形成总分校教研一体化的机制,实现优质教育教学资源共建共享,在“教”的实践与“研”的探索中不断提升总分校教师专业发展。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备号:

闽公网安备号: