各县(市、区)人民政府,市直各单位,各金融机构:

《福建省三明市绿色企业及绿色项目评价认定办法》已经市政府常务会议研究同意,现印发给你们,请结合实际认真遵照执行。

三明市人民政府办公室

2021年7月13日

(此件主动公开)

福建省三明市

绿色企业及绿色项目评价认定办法

2021年 7 月

目 录

前言

一、背景和意义

二、适用范围

三、规范性引用文件

四、基本原则

五、编制说明

第一部分 绿色企业评价认定办法

一、术语和定义

二、参评条件

三、评价认定指标体系

四、各方责任

五、评价认定管理

第二部分 绿色项目评价认定办法

一、术语和定义

二、参评条件

三、绿色项目目录标准

四、各方责任

五、评价认定管理

前 言

一、背景和意义

(一)制定背景

绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用而展开的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。与传统金融相比,绿色金融最突出的特点是更强调人类社会的生存环境利益,它将对环境保护和资源的有效利用程度作为计量其活动成效的标准之一,通过自身活动引导各经济主体注重自然生态平衡。正是由于绿色金融的生态、低碳、可持续的绿色属性,我国对绿色金融研究与发展的重视不断攀升。

2015年9月,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》(中发〔2015〕25号),首次明确提出“建立绿色金融体系”的总体目标,这标志着我国成为全球首个由政府部门制定系统性绿色金融政策框架的国家。2015年10月,党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,再次强调要大力发展绿色金融。2016年8月,为加强绿色金融支持实体经济转型力度,人民银行等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》(银发〔2016〕228号),明确了中国绿色金融发展的总体思路,以此为起点,中国绿色金融发展迎来具有历史意义的新纪元。同年9月,G20杭州峰会首次将绿色金融纳入G20议题,成立了由中国人民银行和英格兰银行担任共同主席的G20绿色金融研究小组,将推动绿色金融发展的政策建议正式写入《G20杭州峰会公报》,绿色金融的全球主流化进程不断加速。

2017年6月,中国人民银行联合银保监会、证监会和国家标准化委员会共同发布《金融业标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》(银发〔2017〕115号),明确将绿色金融标准化工程列为“十三五”期间金融业标准化体系建设的五项重点工作之一。6月23日,中国人民银行等七部门联合印发了《浙江省湖州市、衢州市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》《广东省广州市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》《新疆维吾尔自治区哈密市、昌吉州和克拉玛依市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》《贵州省贵安新区建设绿色金融改革创新试验区总体方案》和《江西省赣江新区建设绿色金融改革创新试验区总体方案》,此次绿色金融改革创新试验区落地,是我国推动绿色金融发展的又一重大部署,地方绿色金融体系建设由此正式进入落地实践阶段,标志着我国绿色金融迈入了自上而下的顶层设计和自下而上的区域探索相互推动、相辅相成的发展新阶段。

当今世界正处于百年未有之大变局下,尤其是2020年初突如其来的新冠疫情冲击,给国民经济发展带来严峻的考验。绿色金融在此期间不仅表现出了强劲的韧性,更演变出了新的内涵。2020年9月22日,国家主席习近平在联合国大会一般性辩论中,向全世界庄严宣布,中国将力争于2030年前实现“碳达峰”,在2060年前实现“碳中和”。绿色金融更上一层,在支持低碳减排、绿色发展中发挥着越来越大的作用。

2020年10月,生态环境部、国家发改委、人民银行、银保监会、证监会五部门联合发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,首次从国家政策层面将应对气候变化投融资提上议程,为气候变化领域的建设投资、资金筹措和风险管控进行了全面部署。该指导意见首次明确了气候投融资的定义与支持范围,强调气候投融资是绿色金融的重要组成部分,在概念层面为气候投融资与绿色金融的协同发展奠定了基础。2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,明确要求发展要建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。这不仅是实现2030年前碳排放达峰、2060年前碳中和的关键举措,也为绿色金融的发展再次指明了方向。

三明是习近平生态文明思想的重要孕育地,正在积极开展绿色发展、低碳转型的有效探索。2017年9月,三明市在福建省内率先出台《三明市绿色金融体系建设实施方案》,推动绿色金融各项工作有序开展。2018年以来,三明市加快推进绿色金融改革创新工作,在体制机制、政策措施、金融服务等方面积极探索,特别是在绿色金融政策方面实现了“八个率先”,在绿色金融供给上实现了“七个首创”。2020年10月,福建省人民政府办公厅印发了《关于印发三明市、南平市省级绿色金融改革试验区工作方案的通知》(闽政办〔2020〕54号),同意三明市创建省级绿色金融改革试验区,要求做好整体策划、系统推进、重点突破,抓紧实施、取得实效,打造具有福建特色亮点的绿色金融服务体系,三明市绿色金融迈入新发展阶段。

(二)制定意义

国内现行的绿色金融标准主要包括《绿色产业指导目录(2019年版)》《绿色债券支持项目目录(2021年版)》以及绿色信贷标准。几大标准内容不一,在实践过程中存在诸多问题。为更好地指导三明市在绿色认证、绿色企业和项目库建设中遇到的实际问题,特制定《福建省三明市绿色企业及绿色项目评价认定办法》,其意义主要体现在以下四个方面:

一是弥补“绿色企业”评价标准缺失,推动企业转型升级。传统的企业评价主要是考虑公司的基本面和财务情况,如企业生产情况、收入和盈利、现金流状况、偿债来源和偿债能力情况等,未能将企业生产经营带来的气候和环境影响考虑在内,造成企业缺乏绿色转型的内在动力。同时,标准的缺失也使得政府部门难以准确定位扶持对象。通过此次标准的制定,对“绿色企业”进行明确定义,指明企业的气候和环境风险,点明企业绿色转型方向,同时能最大限度的克服因标准缺失造成的扶持对象不明确的问题,使相关政策和金融产品能切实支持到真正绿色的企业,满足三明市不同产业板块转型升级及绿色发展需求。

二是统一标准适用范围,避免实践中的混淆。当前,国家发改委《绿色债券发行指引》(发改办财金〔2015〕3504号)仅适用于发改委主管的绿色企业债券;《绿色债券支持项目目录(2021年版)》适用于中国人民银行、证监会、银行间市场交易商协会主管的绿色金融债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券等绿色债券产品;绿色信贷标准主要参考中国人民银行《关于建立绿色贷款专项统计制度的通知》(银发〔2018〕10 号)以及银保监会《关于绿色融资统计制度有关工作的通知》(银保监办便函〔2020〕739号)。标准的不统一给企业和金融机构的具体实践产生了一定影响,难以准确选择适用标准。此次制定地方绿色企业和绿色项目标准,能够对标准适用范围进行统一,避免实践过程中的选择不当和混淆。

三是调和国家标准普适性与地方发展特性之间的矛盾,满足区域发展需要。当前各大国家标准在制定的过程中,充分考虑了我国的国情和产业现状,最大限度涵盖了相关的产业,以达到国家范围的普适性。但在地方的具体实践过程中,由于不同区域资源禀赋的差异,造成各个地区的产业特色不尽相同,使用标准情况也存在差异。为更好调和国家标准普适性与三明发展特性之间的矛盾,满足区域绿色低碳发展需要,特以国家绿色金融标准为基本框架,结合三明市产业特色,因地制宜地制定适用地方的绿色项目及绿色企业评价认定办法。

四是推动气候投融资创新实践,助力实现“碳达峰”与“碳中和”。随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,气候投融资成为当前及今后一段时间的发展重点,对碳减排具有显著贡献的企业和项目也成为我国绿色经济发展的重要组成部分。但就当前的绿色金融标准而言,尚未将此类企业和项目的归属和口径进行明确规定,在一定程度上影响了各类要素资源在气候投融资领域的聚集,制约了气候投融资领域的创新实践。此次标准的制定,在充分考虑企业碳减排贡献的同时对项目的气候属性进行明确,不仅有助于促进气候投融资领域的创新实践,更有利于推动区域“碳达峰”“碳中和”的尽快实现。

二、适用范围

本办法适用于企业或机构依法设立且注册地、税务征管关系及统计关系在福建省三明市内的企业,以及在三明市投资的项目评价认定。经评价认定的企业和项目,按规定可享受我市绿色金融相关的奖补等激励政策。

三、规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

(一)国内绿色金融政策与标准

1.《绿色债券发行指引》(发改办财金〔2015〕3504号);

3.绿色信贷相关文件(包括《绿色信贷指引》(银监发〔2012〕4号),《绿色信贷统计制度》(银监办发〔2013〕185号),《关于建立绿色贷款专项统计制度的通知》(银发〔2018〕10号)),《中国人民银行关于修订绿色贷款专项统计制度的通知》(银发〔2019〕326号),《中国银保监会办公厅关于绿色融资统计制度有关工作的通知》(银保监办便函〔2020〕739号));

4.《绿色债券支持项目目录(2021版)》;

5.《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》(环气候〔2020〕57号)。

1.《绿色债券原则》(Green Bond Principles简称GBP原则);

2.《气候债券标准》(Climate Bonds Standard简称CBS);

2.《绿色工厂评价通则》(GB/T 36132-2018);

3.《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号);

4.《绿色制造-制造企业绿色供应链管理导则》(GB/T 33635-2017)。

四、基本原则

(一)科学性原则

指标概念明确,体系科学,各指标能协调一致并相对保持独立,体现出绿色项目、绿色企业认定评价的内涵。

原则上使用通用的名称、概念及计算方法设置评价指标,使相关评价指标具备可比性。

(三)实用性原则

指标设定遵循实用性、可行性和可操作性。在能基本保证评价结果的客观性、全面性的条件下,选择的指标应尽量简单,指标体系设置简洁,评价参数易获取。

绿色项目、绿色企业认定评价应遵循审慎性原则。对于不满足参评条件或因数据不完整、信息不全面等无法评估时,应明确提出因不具备条件无法给出评价结论。对于取得绿色标识的企业和项目,应做好跟踪管理,发现存在不满足绿色认定评价条件的情况时,应及时撤销绿色标识。

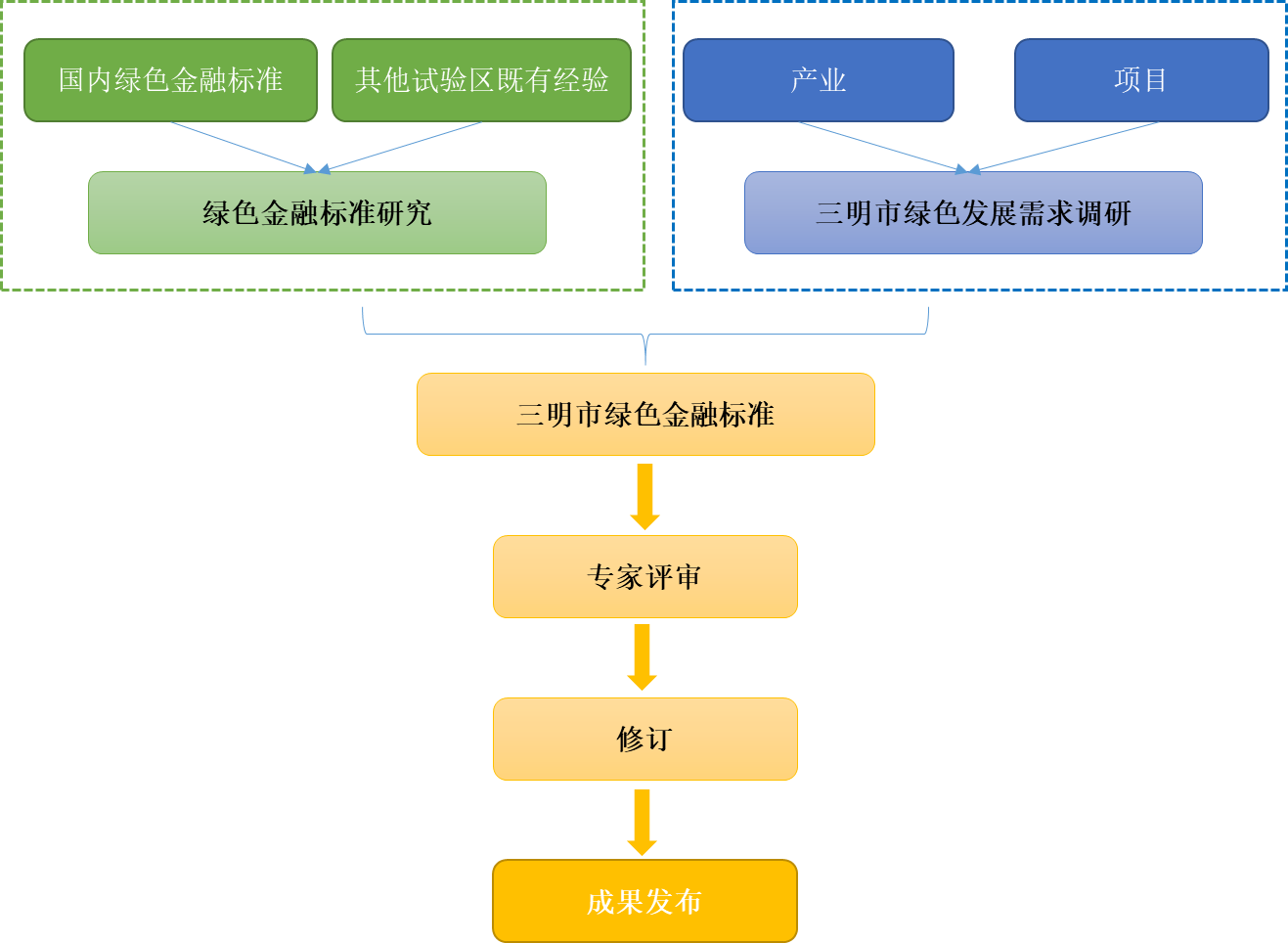

五、编制说明

为深入贯彻落实国家绿色金融政策指引以及《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《福建省人民政府办公厅关于印发三明市、南平市省级绿色金融改革试验区工作方案的通知》《三明市省级绿色金融改革试验区工作方案重点任务责任分解及细化措施》等政策要求,本次绿色项目和绿色企业评价认定办法在国家现有绿色金融标准和框架的基础上,结合三明市的具体情况进行细化和补充,研究制定适合三明市的绿色企业及绿色项目评价认定办法。具体工作思路主要包括以下几个方面:

一是以突出三明市产业特色为导向。当前,三明市着力培育发展四大主导产业,钢铁与装备制造、新材料、文旅康养、特色现代农业发展如火如荼。在绿色企业评价认定标准制定过程中,在突出产业特色的同时,保证科学性,简化评价指标,进而提升企业的申报积极性,增加办法的可操作性;在绿色项目评价认定标准制定过程中,突出三明市作为“中国绿都”的“绿色宝库”,全面满足三明市绿色金融的发展需求。

二是以推动企业碳减排,发展碳汇经济为目标。在标准的制定过程中,在以国内主流标准为基础、突出三明地方特色的同时,充分考虑要推动实现“碳达峰”和“碳中和”的发展目标。在绿色企业评价认定标准制定过程中,一方面设置企业碳减排“直通车”,充分考虑企业的碳减排贡献,引导更多企业自发降碳减污;另一方面设置低碳转型指标,从低碳能源结构、低碳资源利用、低碳技术研发等角度全面衡量企业的碳减排潜力,督促企业积极参与实现“碳达峰”与“碳中和”。在绿色项目评价认定标准制定过程中,一方面从碳汇林(竹)渔、降碳节能、低碳一产、低碳新兴、气候适应城市以及减污增效角度出发构建绿色项目分类体系,突出项目的碳汇和低碳属性;另一方面依据《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》,分析不同项目类别的应对气候变化属性,针对性更强,更具地方特色。

三是以对接国内主流标准为基础。在绿色企业评价方面,在以国内外主流绿色金融标准为指导的基础上,引入国际先进ESG评价体系对企业进行评价,克服以往仅以财务指标为标准的桎梏,全面、客观的衡量企业的可持续发展能力。在绿色项目分类方面,以国内外主流绿色金融标准为指导,进一步明确项目的绿色属性及标准适用性。

本项目技术路线见下图:

图1 技术路线图

第一部分 绿色企业评价认定办法

本办法所称绿色企业是指在绿色经营(O)、低碳转型(L)、环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)方面有突出表现,其生产、销售、流通等各类经营活动有利于支持环境改善、应对气候变化和资源高效利用的企业。

(一)准入条件

1.企业或机构依法设立且注册地、税务征管关系及统计关系在福建省三明市,证照齐全,存续期满两年,有健全财务制度、具有独立法人资格、实行独立核算;

2.企业无不良信用记录;

3.符合国家、福建省、三明市产业政策、环保政策和相关行业标准要求;

4.未使用国家、福建省、三明市明令禁止或淘汰的生产工艺和装备;

5.申请认定前三年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为;

6.未被列入环境信用评价中的“环保示警企业”和“环保不良企业”。

(二)绿色企业“直通车” 对于满足准入条件且具有显著碳减排贡献的企业,可直接认证成为深绿企业。具有显著碳减排贡献的企业主要包括:

1.已经成功开发国际核证碳减排标准(VCS)林业碳汇项目、国家核证减排量(CCER)、福建林业碳汇(FFCER)交易产品的企业;

2.经国家林草局等四部委评定的全国森林康养基地、中国林学会森林疗养分会认定的森林疗养基地、福建省林业局等五部门评定的福建省森林康养基地的运营企业;

3.具有国家工信部或福建省工信厅认证的绿色工厂的企业;

4.获得国家工信部或福建省工信厅认证的绿色供应链管理示范企业;

5.主营碳汇产业企业,包括:

(1)最近一年合并财务报表中碳汇相关产业领域的营业收入占总收入的比重大于50%(含)的企业;

(2)最近一年合并财务报表中碳汇相关产业领域的营业利润占总营业利润的比重大于50%(含)的企业;

(3)最近一年合并财务报表中碳汇相关产业领域的成本占总成本的比重大于50%(含)的企业(以上满足任一条件均可)。

注:碳汇相关产业领域主要包括:碳汇产品的建设与运营类业务:碳汇渔业;具有显著碳汇效应的林木草植培育、种植活动;碳汇造林(含竹林)、森林(含竹林)经营碳汇等项目;碳减排服务类业务:碳排放权交易相关服务;碳排放第三方核查、碳排放核查人员培训、碳排放核查数据库建设、碳排放核查结果抽查校核服务等碳排放核查相关技术服务;产品生产和消费全生命周期内产品碳足迹评价、碳减排效益显著的工业产品、商用产品、民用产品的低碳产品认证和推广服务(含绿色标识产品),如水泥、玻璃等建材产品,电机、变压器、轮胎等机电产品的低碳产品认证和推广服务。

(一)指标体系框架

从绿色经营(O)、低碳转型(L)、环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)五方面设定评价指标体系。评价指标包括定性评价指标和定量评价指标,考虑到后续评价的可操作性,指标体系以定性评价为主。各评价指标均分为一级指标、二级指标、指标定义。

表1-1 三明市绿色企业评价认定指标体系框架

|

目标指标 |

一级指标 |

二级指标 |

指标定义 |

|

三 明 市 绿 色 企 业 评 价 认 定 |

绿色经营 |

产业政策导向 |

主营业务属于国家产业政策中的鼓励类 |

|

主营业务符合三明市地方产业政策绿色发展导向 |

|||

|

绿色业务收入或成本占比 |

最近一年合并财务报表中绿色产业营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重 |

||

|

低碳转型 |

低碳资源利用 |

实施建筑节能减排或使用绿色装备 |

|

|

废弃物资源及水资源循环利用水平 |

|||

|

低碳能源结构 |

单位产品能耗 |

||

|

清洁能源或废弃能源的优先使用 |

|||

|

电能消费在能源消费中的比例 |

|||

|

低碳技术研发 |

低碳技术研发投入 |

||

|

环境保护 |

环境管理制度 |

建立、实施环境管理的相应制度 |

|

|

原料和产品 |

未使用国家、行业明令禁止和淘汰的原辅材料 |

||

|

产品列入绿色产品认证目录并获得绿色产品认证;或获得部分绿色属性(如:节能、低碳、节水、环保等)产品认证或取得绿色设计产品标识 |

|||

|

污染防治 |

各项污染物排放达到国家、地方规定标准,主要污染物排放符合总量控制要求 |

||

|

主动通过媒体、官方网站和监管网站等公开渠道披露环境信息 |

|||

|

清洁生产 |

清洁生产审核 |

||

|

社会责任 |

员工责任与安全生产 |

制定了职业健康安全管理体系或生产安全事故应急预案 |

|

|

公共关系及信息披露 |

参与公益慈善活动或定期向社会发布《企业社会责任报告》 |

||

|

公司治理 |

管理制度 |

建立并实施质量、能源管理制度 |

|

|

绿色战略 |

制定并实施企业绿色发展相关战略 |

||

|

加 分 项 |

除上述评价指标外,企业在绿色经营、低碳转型、环境保护、社会责任、公司治理等方面有贡献 |

||

(二)指标权重确定

指标权重是通过对评价系统中各评价指标相对于评价系统的影响程度而确定的一个定量数值。因此,权重是一个相对的概念,是指某一个指标在整个评价指标体系中的相对重要程度。由于整个评价系统中各评价指标对产业绿色发展总体目标的影响程度大小各不相同,因此科学合理地确定各评价指标的权重值对整个评价的客观性非常重要。确定权重的方法有很多种,总体而言可以分为两大类:一类是主观赋权法,是根据决策者(专家)主观上对各指标的重视程度来确定指标权重的方法,其权重由专家根据经验主观判断得到。常用的有专家调查法、层次分析法、二项系数法、环比评分法、最小平方法等。另一类是客观赋权法,其权重由各指标在决策方案中的实际数据得到,即主要是根据原始数据之间的关系来确定权重,因此权重的客观性较强。常用的有主成分分析法、熵值法、离差及均方差法、多目标规划法等。为进一步确保各指标分数的客观与科学性,本文对一级指标采用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)来确定权重(具体测算方法见附件1-3),测算结果如表1-2所示。对二级指标及指标具体要求采用专家经验判断的方式,确定各指标得分。

表1-2 三明市绿色企业评价认定一级指标权重

|

目标层 |

一级指标 |

权重因子 |

分数 |

|

三明市绿色企业评价认定 |

绿色经营 |

52.6% |

50 |

|

低碳转型 |

17.8% |

17 |

|

|

环境保护 |

12.6% |

12 |

|

|

社会责任 |

8.5% |

8 |

|

|

公司治理 |

8.5% |

8 |

|

|

总计 |

100.00% |

95 |

|

|

加分项 |

5 |

||

|

总分 |

100 |

||

表1-3 三明市绿色企业评价打分表

|

一级指标 |

二级指标 |

指标定义 |

分值 |

指标要求 |

得分 |

资料来源 |

|

绿色经营(50分) |

产业政策导向 |

主营业务属于国家产业政策中的鼓励类 |

10 |

主营业务属于《产业结构调整指导目录2019版》中鼓励类 |

4 |

企业提供详细的各业务板块介绍、收入占比、最近一年合并财务报表。 |

|

主营业务符合三明市地方产业政策绿色发展导向 |

主营业务符合三明市地方产业政策绿色发展导向,详见附件1-1《三明市绿色产业界定表》 |

6 |

||||

|

绿色业务收入或成本占比 |

最近一年合并财务报表中绿色产业(附件1-1)营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重 |

40 |

参与碳交易市场的企业 |

2 |

||

|

最近一年合并财务报表中绿色产业营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重大于95%(含) |

38 |

|||||

|

最近一年合并财务报表中绿色产业营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重大于70%(含)但小于95% |

33 |

|||||

|

最近一年合并财务报表中绿色产业营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重大于50%(含)但小于70%,或绿色产业营业收入或营业利润或成本占总收入或总营业利润或总成本的比重虽小于50%,但绿色产业领域业务收入和利润均在所有业务中最高,且均占到企业总收入和总利润的30%以上 |

28 |

|

一级指标 |

二级指标 |

指标定义 |

分值 |

指标要求 |

得分 |

资料来源 |

|

低碳转型 (17分) |

低碳资源利用 |

实施建筑节能减排或使用绿色装备 |

3 |

新建绿色建筑,并获得绿色建筑标识或对既有建筑进行节能改造或选用列入国家或地方节能、环保相关装备推荐目录的绿色装备设备 |

3 |

企业提供绿色建筑设计/运营标识、预评价意见、建筑节能改造或装备说明文件相关说明材料。 |

|

废弃物资源及水资源循环利用水平 |

4 |

有废弃物资源或水资源循环利用情形 |

4 |

企业提供相关证明材料。 |

||

|

低碳能源结构 |

单位产品能耗 |

2 |

近三年单位产品能耗有降低 |

1 |

企业提供节能评估报告、能源审计报告、产品能耗监督性监测数据、第三方机构出具的节能监测报告等材料。 |

|

|

企业开展节能监测 |

1 |

|||||

|

清洁能源或废弃能源的优先使用 |

3 |

使用可再生能源对化石能源进替代 |

2 |

企业提供说明文件,如项目可研、批复文件等。 |

||

|

实现废热、余热、余压等能源利用 |

1 |

|||||

|

电气化率 |

3 |

近三年电能消费占能源消费中的比例有提升 |

3 |

企业提供说明文件,包括盖章版的企业近三年年度电能消费值及年度能源消费值。 |

||

|

低碳技术研发 |

低碳技术研发投入 |

2 |

有节能减排类等低碳技术的R&D投入 |

2 |

企业提供盖章版自证说明。 |

|

|

环境保护(12分) |

环境管理制度 |

建立、实施环境管理的相应制度 |

3 |

环境管理制度完善且取得环境管理体系认证 |

2 |

企业提供环境管理制度,根据制度确认是否归口管理。 |

|

制定环境管理制度 |

1 |

|||||

|

原料和产品 |

未使用国家、行业明令禁止和淘汰的原辅材料 |

2 |

未使用国家、行业明令禁止和淘汰的原辅材料 |

1 |

企业提供原材料介绍,使用废弃物的应有相应说明。 |

|

|

产品列入绿色产品认证目录并获得绿色产品认证;或获得部分绿色属性(如:节能、低碳、环保等)产品认证或绿色设计产品标识(如农产品“三品一标”等) |

满足其中一项即可 |

1 |

企业需提供产品相关认证标识。 |

|||

|

环境保护(12分) |

污染防治 |

各项污染物排放达到国家、地方规定标准,主要污染物排放符合总量控制要求 |

2 |

各项污染物排放达到国家、地方规定标准 |

1 |

企业提供近一年内排污许可证执行报告、自行监测数据。 |

|

主要污染物排放符合总量控制要求 |

1 |

|||||

|

主动通过媒体、官方网站和监管网站等公开渠道披露环境信息 |

2 |

企业主动通过媒体、官方网站和监管网站等公开渠道披露环境信息 |

2 |

企业提供最近一年的环境信息披露信息及公开查询路径。 |

||

|

清洁生产 |

清洁生产审核 |

3 |

企业开展自愿性清洁生产审核 |

1 |

企业提供企业清洁生产审核报告,和三明市生态环境局网站公开信息,包括:强审名单、审核结果等。 |

|

|

清洁生产等级为二级或三级 |

2 |

|||||

|

社会责任 (8分) |

员工责任与安全生产 |

制定了职业健康安全管理体系或生产安全事故应急预案 |

4 |

已经制定职业健康安全管理体系或已经制定生产安全事故应急预案 |

4 |

企业提供职业健康安全管理体系文件或生产安全事故应急预案文件。 |

|

公共关系及信息披露 |

参与公益慈善活动或定期向社会发布《企业社会责任报告》 |

4 |

参与公益慈善活动或定期向社会发布《企业社会责任报告》 |

4 |

企业提供照片、网址等相关证明材料。 |

|

|

公司治理 (8分) |

管理制度 |

建立或实施质量、能源管理制度 |

3 |

建立质量或能源管理制度 |

3 |

企业提供质量、能源管理制度文件。 |

|

低碳战略 |

制定或实施企业绿色发展相关战略 |

5 |

制定或实施企业低碳发展或绿色发展相关战略 |

5 |

企业提供低碳发展或绿色发展相关战略文件。 |

|

|

除上述评价指标外,企业在绿色经营、低碳转型、环境保护、社会责任、公司治理等方面有贡献 |

5 |

企业提供相关说明文件。 |

||||

将指标因子得分加总,即该绿色企业的综合得分。综合得分根据评分标准对照,即可确认绿色企业的最终评价结果。

表1-4 三明市绿色企业等级划分

|

企业绿色等级 |

分值区间(Q) |

释义 |

|

深绿 |

Q≥60 |

企业主营业务环境改善贡献度非常高,环境和社会表现非常出色 |

|

中绿 |

50≤Q<60 |

企业主营业务环境改善贡献度很高,环境和社会表现很出色 |

|

浅绿 |

40≤Q<50 |

企业主营业务环境改善贡献度较高,环境和社会表现较出色 |

|

非绿 |

Q<40 |

不符合本认证标准 |

(一)三明市地方金融监督管理局

1.负责监督管理全市的绿色企业评定工作,发布绿色企业评定标准,制定相关管理办法;

2.负责聘请独立第三方机构,开展绿色企业的评价认定工作;

3.负责对申报企业评审工作档案进行管理,并受理查询事务;

4.负责及时公布绿色企业评价认定结果;

5.负责绿色企业认定的日常管理工作;

6.其他相关事项。

1.负责绿色企业的申报、协调工作;

2.负责协助符合要求的企业进行申报工作;

3.负责动员符合本评价办法相关要求的信贷客户积极申报。(三)独立第三方机构

负责绿色企业认定评价工作,并对评价认定结果负责。

1.按照相关要求,在辖区内金融机构的指导下,及时、准确通过“三明市绿色认证服务平台”提交相关资料,并对资料的真实性负责;

2.接受三明市地方金融监督管理局的日常监督管理,对不符合本认定办法的事项及时进行上报。

包括但不限于:

1.三明市绿色企业认定申请表(附件1-2);

2.企业上年度审计报告;

3.企业主要产品及主营业务说明;

4.安全生产应急预案、生产管理制度(如有);

5.污水纳管排放协议(如有);

6.建设项目环评报告及批复、竣工环境保护验收报告或建设项目环境影响登记表(如有);

7.企业排污许可证及排污许可证执行报告、自行监测数据(如有);

8.全国森林康养基地、森林疗养基地、福建省森林康养基地、绿色工厂、绿色供应链等证书复印件(如有);

9.企业其他相关佐证材料(如有)。

1.名单收集

(1)符合本办法规定的,可直接向辖区内金融机构申请,并由辖区金融机构协助企业通过“三明市绿色认证服务平台”提交相关资料;

(2)各县(市、区)工信、商务、农业农村、文化旅游等行业主分别收集相关领域符合条件的企业名单,推荐给各县(市、区)金融办,由各县(市、区)金融办通知辖区内金融机构协助企业通过“三明市绿色认证服务平台”提交相关资料,并将名单汇总上报三明市地方金融监督管理局。

2.评价认定

绿色企业认定评价工作由第三方机构承担,依据企业实际情况及本评价认定办法进行审核。

3.公示

三明市地方金融监督管理局及时公布绿色企业评价认定结果,对拟认定绿色企业清单在省金服云平台上公示10个工作日。公示期间,对评定结果有异议的,可提供申诉材料;5个工作日内,由三明市地方金融监督管理局对异议做出决定处理。

4.入库管理

(1)纳入“绿色企业库”的绿色企业有效期为三年。入库企业在有效期内,应以年度为单位更新审计报告、环保处罚信息,由第三方认证评价机构根据原申报材料及企业提交更新材料进行核查认证,三明市地方金融监督管理局根据核查认证结果,对不满足评价认定标准的企业予以剔除;

(2)在有效期满后需继续纳入“绿色企业库”的,由第三方认证评价机构根据原申报材料及企业提交补充的材料进行核查认证,三明市地方金融监督管理局根据核查认证结果,审查公示后继续将该企业纳入“绿色企业库”;

(3)入库企业在有效期内发生更名等调整的,企业应在15个工作日内及时向三明市地方金融监督管理局报备,企业发生分立、合并等重大重组事项的,新设立的公司和分立后的原企业应在15个工作日内重新申请认定;分立后原企业仍保留的,原认定有效,无须重新认定。

|

参考文件 |

主要内容 |

|

《绿色产业指导目录(2019版)》 |

节能环保产业主要是从事资源节约和循环利用、生态环境保护的装备制造和产业活动的相关产业,主要包括高效节能装备制造、先进环保装备制造、资源循环利用装备制造、新能源汽车制造、节能改造、污染治理和资源循环利用等内容;清洁生产产业主要是指从事生产全过程的废物减量化、资源化和无害化的相关产业,主要包括清洁生产产业园区绿色升级、无毒无害原料替代使用与危险废物治理、生产过程废气处理处置及资源化综合利用、生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用、生产过程废渣处理处置及资源化综合利用等内容;生态环境产业主要是服务于我国生态系统的保护和修复,优化生态安全屏障,提升生态系统质量和稳定性,主要包括生态农业、生态保护、生态修复等内容;清洁能源产业是构建清洁、高效、系统化应用能源生产体系的装备制造和相关设施建设运营,主要包括新能源与清洁能源装备制造、清洁能源设施建设和运营、传统能源清洁高效利用、能源系统高效运行等内容;基础设施绿色升级主要是提升重大基础设施建设的绿色化程度,提高人民群众的绿色生活水平,主要包括建筑节能与绿色建筑、绿色交通、环境基础设施、城镇能源基础设施、海绵城市、园林绿化等内容;绿色服务主要是指围绕相关绿色产业提供智力支持和专业化服务的产业,主要包括咨询服务、项目运营管理、项目评估审计核查、检测监测、技术产品认证和推广等。 |

|

《福建省“十三五”工业转型升级专项规划》 |

新兴先导产业,该类产业具有发展潜力较大、带动力较强等特征,但目前行业发展规模较小、创新成果产业化不足。预计“十三五”期间该类行业具备加快培育发展的条件。未来行业加快发展需通过攻克关键核心技术、创新成果产业化、实施重大应用示范工程等措施,挖掘产业发展潜能,形成规模效益,提高产业竞争力,培育成为工业新增长点的行业。包括新型显示、集成电路、半导体照明(LED)、智能终端和网络通信、工业互联网、高端装备、生物与医药、节能环保、新能源、新材料、应急产业等11个行业。 |

|

《三明市低碳发展规划(2018-2022年)》 |

1.新材料产业 发展稀土新材料产业。以三明稀土产业园为依托,深入推进与厦钨公司等市外稀土行业领先企业的合作,重点突破稀土分离冶炼环节,加快磁性材料、发光材料、催化材料、储氢材料、金属调质剂、稀土陶瓷等6条产业链构建。 发展氟新材料产业。延伸拓展无机氟化物、含氟医药、含氟新能源、含氟新型制冷剂、含氟精细化学品等高端领域,加快研发三元氟化盐系列产品、明溪全氟聚醚润滑油及含氟化学品、清流环保型制冷剂五氟乙烷等产品。加快三元黄砂、明溪、清流三个氟新材料产业专业园建设,带动产业规模化发展。 发展石墨新材料产业。大力发展锂电池负极材料等静压石墨、核石墨、石墨烯,加快建立集采矿—高纯石墨—石墨产品—石墨烯产品为一体的完整石墨产业链。加强招商引资力度,深化与大型企业集团、高校及科研机构的合作,加快引入石墨生产高新技术企业。 2.节能环保产业 发展节能环保技术与装备制造产业。节能领域重点发展太阳能光伏发电、LED照明、新型建材和新能源汽车等高效节能产品。资源循环利用领域重点支持工业固体废弃物回收利用、危险废物安全处置、生活垃圾资源化处理等固体废物处理装置技术设备研发与制造。环保领域重点发展污水、垃圾处理、脱硫脱硝、高浓度有机废水治理和土壤修复、监测等先进环保技术和装备。 发展节能环保服务产业。引入培育一批节能环保第三方治理企业,创新投资--建设--运营--移交(BOT)、投资--运营--移交(TOT)和托管运营及委托运营和技术指导与设备维护等多种商业形式,强化三明市生活污水、工业废水、除尘脱硫、工业废气、工业固体废物等环境污染治理设施的运营管理。培育节能环保咨询服务业,为高耗能、高污染行业企业提供与企业生产有关的节能环保技术咨询、管理体系咨询等服务。 3.生物医药产业 发展天然植物药制造产业。推进厚朴、草珊瑚、雷公藤、金银花、铁皮石斛、金线莲、黄精、虎杖、茯苓、灵芝等道地特色药材规范化、规模化种植,延伸开发保健品、功能食品、美容护肤品等大健康产品。 发展抗肿瘤药物制造产业。推进眼科系列抗生素新药、抗晚期癌症原研单抗类新药、单克隆抗体治疗肿瘤药物、人参皂苷纳米胶束载药系统、紫杉烷类抗肿瘤药物及含氟吸入式麻醉剂等新药研发,加快蕲蛇酶注射剂、痛血康胶囊、冠脉乐片等具备自主知识产权的本地药品和名优中成药二次开发。 4.生态文化旅游业 打造生态文化旅游胜地。整合提升绿野青山、源头活水、美中胜景的资源优势和独具特色的“五源”文化(闽江源、闽人源、闽学源、客家源、长征源),新建2家以上国家5A级旅游景区、5家以上4A级旅游景区,打响世界自然遗产和世界地质公园品牌。突出“深呼吸、慢生活、大健康”主题,开发“深呼吸”旅游系列产品,加快泰宁国家级旅游度假区、三明郊野国家地质公园建设,打造清新福建生态旅游核心区。 完善旅游公共服务体系,创建智慧旅游城市,提升旅游服务品质,重点推进“旅游景区最后一公里”、旅游集散服务中心、汽车露营地、高速公路服务区旅游休闲驿站、旅游特色街区等项目建设,建立线上线下一体化智慧旅游服务平台, |

|

《三明市低碳发展规划(2018-2022年)》 |

推动泰宁县等创建全国旅游标准化示范县。 培育旅游+健康养老产业。牢牢把握“健康中国”建设发展机遇,进一步发挥青山绿水生态优势,围绕医疗和康复护理、中医药医疗保健、健康养老、健康保险、健康旅游、体育健身、健康咨询、第三方健康服务等重点领域,推进休闲养生、特色医疗等健康养老服务基地建设,推动泰宁打造华东地区知名的健康养老基地。 发展休闲农业产业。以休闲消费为导向,把乡村旅游与扶贫开发有机结合,加大农业招商引资力度,积极引导农业龙头企业、工商企业、旅游企业投资开发休闲农业,通过资本嫁接和引入先进管理模式,培育一批拥有自主品牌、示范带动作用大的休闲农业企业,着力打造都市休闲农业、县域休闲农业、生态养生休闲产业、特色旅游休闲农业四大休闲农业产业带。 |

|

《中共三明市委关于制定三明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 |

钢铁与装备制造业产业,发挥三钢集团、海西重汽等龙头企业带动作用,推进钢铁产业链延伸,壮大整车整机制造规模,提升智能制造水平,打造绿色高端钢铁生产基地和国家级高端绿色装备制造产业集聚区。新材料产业,实施新材料产业倍增工程,持续推进氟新材料、石墨和石墨烯、稀土产业链条拓展延伸,培育壮大海斯福等龙头企业,加快氟新材料“一区四园”、石墨和石墨烯产业“一区三园”以及稀土产业园建设,打造全国氟新材料绿色产业基地、高端石墨和石墨烯产业基地、稀土高端应用产业基地。文旅康养产业,以休闲旅居、山地运动、培训研学等“康养+”业态为重点,加快推进市委党校(市综合培训中心)迁建、市第一医院生态新城分院、生态康养城等项目建设,打造一批代表性的品牌线路和示范基地,推动文旅康养全域全产业链发展,建成全国森林康养基地试点示范市。用好沪明联谊会、森林康养基地联盟等平台,完善职工疗休养、医保报销等优惠政策,持续深化闽西南旅游协作,打造全国知名的文旅康养胜地。特色现代农业,实施“3212”工程,推进“一区两带六业”布局、41个现代农业产业园、12个特色农产品优势区和26个“一县一业”特色农业产业建设,做大做强河龙贡米、建莲、美人茶、乐子鸡蛋、大金湖有机鱼等绿色优质农产品,培育种业、茶叶、小吃等龙头品牌,创建国家农产品质量安全市。 新型建材产业,引进新型墙材生产、机制砂、水泥窑协同处置废弃物等项目,支持开展高性能混凝土、新型装配式建材等特种建材制品的研发生产,补齐高端建材等关键环节,打造新型建材产业基地。高端纺织业,重点补齐产业用纺织品、高新技术纤维等领域短板,加快突破天丝溶解浆技术瓶颈,加快染整产业绿色发展,推动粗细络联智能数字化纱纺、高品质混纺纱、多功能差异化混纺纱线、高强涤纶等项目建设,打造具有三明特色的纺织产业集群。现代种业,持续实施种业创新与产业化工程,重点加快建宁国家现代农业产业园建设,加强市农科院及种业科研平台建设,推进联合育种攻关,加强水稻、蔬菜、花卉、食用菌等育种研发,强化金湖乌凤鸡、戴云山羊等畜禽保种场资源保护,提高主要农作物和畜禽良种覆盖率,维护种业安全。以延伸杂交水稻制种产业链为重点,以科荟种业、六三种业、禾丰种业、福瑞华安种业等企业为龙头,建设中国稻种交易中心,全力推进三明“中国稻种基地”建设。实施工业互联网“十百千万”工程,突破5G商业应用、卫星数据应用、轻量化应用产品和关键材料等领域。推动南方制药抗肿瘤新药二期等重点项目建设,打造具有三明特色的生物医药产业基地。积极扶持福建省一建等建筑业龙头企业,促进建筑业高质量发展。 |

|

《中共三明市委关于制定三明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 |

“绿色+教育培训”,整合生态、文化、旅游、林业、行政等资源,加强与国家部委、央企、高校等沟通对接、深度合作,争取设立各类培训研学、职工疗养等基地或中心。“绿色+文旅康养”,全域全时全产业链推进文旅康养,制定康养产业发展优惠政策,培育温泉疗养、静心修养、观鸟休闲等业态,发展银发经济、适老产业,吸引大都市康养消费。“绿色+体育休闲”,依托丰富山水资源,策划实施体育旅游、体育营地、体育休闲小镇、体育服务综合体等项目,拓展汽车露营、水上运动、森林运动等业态,大力发展体育休闲产业。"绿色+水美经济”,做深做透“靠水吃水”文章,发展包装饮用水、饮品加工、水产养殖、亲水体验、涉水旅游等业态,打造生态经济新增长点。采取“人放天养”养殖方式,发展水库生态健康养殖。加强增殖放流,依托河流、水库、鱼塘等水资源,着力发展集垂钓活动、渔业体验、渔业观光、渔业文化等功能于一体的休闲渔业。 |

三明市绿色企业认定申请表

|

类别 |

项目 |

内容 |

|

企业 基本 信息 |

企业名称 |

|

|

统一社会信用代码 |

||

|

企业地址 |

||

|

企业网址 |

||

|

企业法人 |

||

|

企业联系人 |

||

|

联系电话 |

||

|

是否属于重点排污单位 |

否( )国控( )省控( )市控( ) |

|

|

经营 管理 信息 |

企业主营业务 |

|

|

总收入(万元) |

||

|

各业务板块说明及收入情况(万元) |

||

|

主要原料和产品 |

||

|

单位产品能耗 |

||

|

可再生能源使用占比(%) |

||

|

是否获得(全国森林康养基地试点、绿色工厂、绿色供应链)认证企业 |

||

|

是否参与碳市场交易或成功开发碳市场交易产品 |

||

|

质量、能源、环境、职业健康安全第三方认证情况 |

针对一级指标,采用AHP方法进行权重确定:

(1)建立层次结构模型,设定目标层、准则层及要素层。

(2)构建判别矩阵。采用1~9标度法建立判断矩阵。即用1~9之间的9个数作为评价元素,标度各指标之间的相对重要性大小,形成判断矩阵。如表2所示,同等重要、略微重要、明显重要、非常重要和绝对重要 5种判断表示各指标之间的重要性区别。具体判断过程如下:专家根据调查表对各个指标的相对重要性程度进行打分,对于两个指标间的重要程度进行比较判断,同等重要的为1,略微重要的为3,明显重要的为5,非常重要的为7,绝对重要的为9,其余介于两者之间的分别对应为 2、4、6、8 等。将上述标度作为矩阵的元素,可以分别列出各层面需要比较的指标的判断矩阵。

表1 层次分析法重要性判断矩阵

|

标度aij |

定义 |

|

1 |

i指标与j指标同等重要 |

|

3 |

i指标比j指标略微重要 |

|

5 |

i指标比j指标明显重要 |

|

7 |

i指标比j指标非常重要 |

|

9 |

i指标比j指标绝对重要 |

|

2、4、6、8 |

为以上判断之间的中间状态对应的标度值 |

|

倒数 |

若j指标与i指标比较,得到的判断值为aij,则aij=1/aji |

层次单排序:对应于判断矩阵最大特征根的特征向量,经归一化(使向量中各元素之和等于1)后记为ω。ω的元素为同一层次因素对于上一层次因素某因素相对重要性的排序权值,即层次单排序。

(3)一致性确认

层次单排序的准确性需要进行一致性检验,一致性指标用CI计算,CI越小,说明一致性越大。

CI=0,有完全的一致性;CI 接近于0,有满意的一致性;CI 越大,不一致越严重。为衡量CI 的大小,引入随机一致性指标 RI,将CI和随机一致性指标RI的标准值进行比较,得出检验系数CR,公式如下:

一般,如果CR<0.1 ,则认为该判断矩阵通过一致性检验,否则就不具有满意一致性。通过一致性检验后,对最大特征值所对应的向量,进行归一化处理后,得到的结果即为该指标的权重值。

最终,得到指标体系框架及各部分得分为:

表2 三明市绿色企业评价认定一级指标权重

|

目标层 |

一级指标 |

权重因子 |

分数 |

|

三明市绿色企业评价认定 |

绿色经营 |

52.6% |

50 |

|

低碳转型 |

17.8% |

17 |

|

|

环境保护 |

12.6% |

12 |

|

|

社会责任 |

8.5% |

8 |

|

|

公司治理 |

8.5% |

8 |

|

|

总计 |

100.00% |

95 |

|

|

加分项 |

5 |

||

|

总分 |

100 |

||

第二部分 绿色项目评价认定办法

本办法所称绿色项目是指有利于支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用建设运营及管理的项目。

需符合:

1.《三明市绿色项目目录》所列项目范围及评价要求;

2.项目所在地属于福建省三明市及其受托管理和下辖园区范围内;

3.国家和福建省制定的产业政策、用地政策、环保政策、节能政策;

4.各项污染物排放达到国家、地方规定标准,主要污染物排放符合总量控制要求;

5.绿色项目认定申报时,应具备项目立项文件;

6.不在国家、省、市淘汰落后产能以及两高一剩产业目录里。

需符合:

1.企业或机构依法设立,证照齐全,存续期满两年,有健全财务制度、具有独立法人资格、实行独立核算;

2.企业或机构无不良信用记录;

3.申请认定前三年内或成立以来未发生重大安全、环境和质量事故或违反《职业病防治法》的行为,未受安全、环境、质量主管部门处罚(重大安全、环境和质量事故认定标准参考附件2-3);

4.污染物排放或处置、披露等符合国家(地方)法律法规、相关标准要求,并按规定办理相关许可证并缴纳相关费用;

5.未被列入环境信用评价中的“环保示警企业”和“环保不良企业”

本办法规定的绿色项目包括6项一级分类、24项二级分类及85项三级分类,本办法以国内外主流绿色金融标准为基础,结合三明市地方产业布局情况制定而成,办法中绿色项目一级分类包括碳汇林(竹)渔、降碳节能、低碳一产、低碳新兴、气候适应城市以及减污增效六类项目:

表2-1 绿色项目分类表

|

一级目录 |

二级目录 |

三级目录 |

|

1. 碳 汇 林 (竹) 渔 |

1.1固碳林 (竹)业 |

1.1.1森林(竹林)、碳汇林(竹)、植树种草及林木(竹)种苗 |

|

1.1.2森林(竹林)资源培育及林木(竹)资源保护产业 |

||

|

1.1.3森林(竹林)游憩和康养产业 |

||

|

1.2固碳绿化 |

1.2.1国家公园、世界遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园等保护性运营 |

|

|

1.2.2园林绿化 |

||

|

1.3固碳渔业 |

1.3.1低碳渔业 |

|

|

2. 降 碳 节 能 |

2.1生产过程能源高效利用 |

2.1.1工业设备系统能效提升 |

|

2.1.2产品(工序)能效提升 |

||

|

2.1.3工业余热余压利用 |

||

|

2.1.4能源系统高效运行 |

||

|

2.1.5绿色照明 |

||

|

2.2 产业园区升级改造 |

2.2.1园区产业链接循环化改造 |

|

|

2.2.2园区资源利用高效化改造 |

|

一级目录 |

二级目录 |

三级目录 |

|

2. 降 碳 节 能 |

2.3建筑节能改造 |

2.3.1既有建筑绿色改造及可再生能源建筑应用 |

|

2.4资源节约与循环利用 |

2.4.1生产过程节水和水资源高效利用 |

|

|

2.4.2工业和建筑固废资源综合利用 |

||

|

2.4.3废旧资源再生利用 |

||

|

2.4.4汽车零部件及机电产品再制造 |

||

|

3. 低 碳 一 产 |

3.1生态林(竹)业 |

3.1.1林(竹)下种植和林(竹)下养殖产业 |

|

3.1.2林(竹)业废弃物资源化利用 |

||

|

3.2低碳农业 |

3.2.1生态循环农业 |

|

|

3.2.2现代种业及动植物种质资源保护 |

||

|

3.2.3绿色、有机农业,绿色渔业 |

||

|

3.2.4农作物种植保护地、保护区建设和运营 |

||

|

3.2低碳农业 |

3.2.5农田水利设施建设项目 |

|

|

3.2.6耕地质量建设与保护 |

||

|

3.2.7退耕林(竹) |

||

|

3.3农林(竹)灾害防治 |

3.3.1有害生物灾害防治 |

|

|

3.3.2农、林(竹)业灾害预警与防治体系 |

||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.1节能环保装备 |

4.1.1高效节能装备制造 |

|

4.1.2先进环保装备制造 |

||

|

4.1.3资源循环利用装备制造 |

||

|

4.2清洁能源装备及利用 |

4.2.1清洁能源装备制造 |

|

|

4.2.2风力发电 |

||

|

4.2.3太阳能发电 |

||

|

4.2.4生物质能源利用 |

||

|

4.2.5水力发电 |

||

|

4.2.6地热能利用设施建设和运营 |

||

|

4.2.7氢能利用设施建设和运营 |

||

|

4.2.8二氧化碳捕集、利用与封存工程建设和运营 |

||

|

4.3传统能源清洁高效利用 |

4.3.1煤炭洗选加工项目建设和运营 |

|

|

4.3.2热电(冷)联产项目建设和运营 |

||

|

4.4新能源汽车 |

4.4.1整车制造 |

|

|

4.4.2关键零部件及配套设施生产制造 |

||

|

4.5节能低碳服务 |

4.5.1节能环保服务 |

|

|

4.5.2节能环保产品认证与推广 |

||

|

4.5.3环境权益交易服务 |

||

|

4.5.4节水服务 |

|

一级目录 |

二级目录 |

三级目录 |

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.1 城乡综合基础设施 |

5.1.1环境监测系统建设和运营 |

|

5.1.2农村饮水安全工程及城镇供水管网分区计量漏损控制建设和运营 |

||

|

5.1.3城镇能源基础设施建设运营和改造 |

||

|

5.1.4智慧城市 |

||

|

5.1.5海绵城市 |

||

|

5.1.6地下综合管廊 |

||

|

5.2 城镇能源基础设施 |

5.2.1智能电网 |

|

|

5.2.2分布式能源 |

||

|

5.3 绿色交通基础设施 |

5.3.1公路运输公共客运 |

|

|

5.3.2城市慢行交通 |

||

|

5.3.3综合客运交通枢纽 |

||

|

5.3.4新能源汽车配套设施 |

||

|

5.3.5共享交通设施建设和运营 |

||

|

5.3.6甩挂运输系统建设和运营 |

||

|

5.3.7货物运输铁路建设运营和改造 |

||

|

5.3.8多式联运体系 |

||

|

5.3.9绿色航运 |

||

|

5.3.10绿色航空 |

||

|

5.4绿色建筑 |

5.4.1绿色建筑及超低能耗建筑建设 |

|

|

5.4.2装配式建筑 |

||

|

5.4.3物流绿色仓储 |

||

|

5.5城乡应急防控 |

5.5.1气候风险和灾害预警系统 |

|

|

5.5.2重大基础设施灾害监测预警和应急系统 |

||

|

6. 减 污 增 效 |

6.1城乡污染防治 |

6.1.1污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营 |

|

6.1.2生活垃圾处理设施建设和运营 |

||

|

6.1.3农林(竹)业面源污染防治 |

||

|

6.2 生产过程污染防治 |

6.2.1工业大气污染防治 |

|

|

6.2.2工业污水处理 |

||

|

6.2.3危废处理处置 |

||

|

6.2.4燃煤替代 |

||

|

6.2.5无毒无害原料生产与替代使用 |

||

|

6.3园区污染防治 |

6.3.1园区污染治理集中化改造 |

|

|

6.3.2园区重点行业清洁生产改造 |

||

|

6.4环境修复 |

6.4.1矿山生态环境恢复 |

|

|

6.4.2水体生态修复 |

||

|

6.4.3土壤修复 |

||

|

6.4.4其他类环境修复 |

(一)三明市地方金融监督管理局

1.负责监督管理全市的绿色项目评定工作,发布绿色项目评定标准,制定管理办法;

2.负责聘请独立第三方机构,开展绿色项目的评价认定工作;

3.负责对申报项目评审工作档案进行管理,并受理查询事务;

4.负责及时公布绿色项目评价认定结果;

5.负责绿色项目认定的日常管理工作;

6.其他相关事由。

1.负责绿色项目的申报、协调工作;

2.银行客户经理协助符合要求的项目进行协助申报。

负责绿色项目评价认定工作,并对评价结果负责。

1.名单收集

(1)符合本办法规定的,可直接向辖区内金融机构申请,并由辖区金融机构协助项目业主通过“三明市绿色认证服务平台”提交相关资料;

(2)各县(市、区)工信、商务、农业农村、文化旅游等行业主管部门分别收集相关领域符合条件的项目名单,推荐给各县(市、区)金融办,由各县(市、区)金融办通知辖区内金融机构协助项目业主通过“三明市绿色认证服务平台”提交相关资料,并将名单汇总上报三明市地方金融监督管理局。

2.评价认定

绿色项目资格评定工作由第三方机构承担,依据项目实际情况及本评价认定办法进行评价认定。

3.公示

三明市地方金融监督管理局及时公布绿色项目评价认定结果,对拟认定绿色项目清单在相关媒体上公示10个工作日。公示期间,对评定结果有异议的,可提供申诉材料;5个工作日内,三明市地方金融监督管理局对异议做出决定处理。

4.入库管理

(1)纳入“项目库”的绿色项目有效期为三年。在有效期内,项目业主应以年度为单位更新审计报告、环保处罚,由第三方认证评价机构根据原申报材料及项目业主提交更新材料进行核查认证,三明市地方金融监督管理局根据核查认证结果,对不满足评价认定标准的项目予以剔除;

(2)在有效期满后需继续纳入“项目库”的,由第三方认证评估机构根据原申报材料及项目业主提交补充的材料进行核查认证,三明市地方金融监督管理局根据核查认证结果,审查公示后继续将该项目纳入“项目库”。

(3)被认定为绿色项目,发生以下情形之一的,应自发生日起5个工作日内,向三明市地方金融监督管理局进行书面报备:项目建设主体发生变更;项目主要建设内容、建设规模变更;项目建设地点发生变更;项目重大设备选型和主要生产工艺发生变更;项目业主受到的安全、环保、质量处罚。

变更项目需重新认定,变更后不符合的将移出“项目库”,并通知相关单位。

绿色项目认定申请表

|

项目名称 |

是否变更 |

是( )否( ) |

|

|

建设单位 |

申报主体 |

||

|

联系人 |

联系电话 |

||

|

项目地址 |

建设周期 |

||

|

建设性质 |

新建( )改扩建( )技改( )已完工( ) |

||

|

建设内容 |

|||

|

项目投资 |

( )万元 |

资金来源 |

政府资金( )企业自筹( ) |

|

资金需求 |

( )万元 |

资金用途 |

|

|

立项文件办理情况 |

已取得( )正在办理( )不涉及( ) |

环评批复 |

已取得( )正在办理( )不涉及( ) |

|

用地意见 |

已取得( )正在办理( )不涉及( ) |

社会稳定风险评估 |

已取得( )正在办理( )不涉及( ) |

|

生产原料结构 |

普通原材料( )废弃物利用( ) |

||

|

备注 |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

1. 碳 汇 林(竹) 渔 |

1.1固 碳 林(竹)业 |

1.1.1森林(竹林)、碳汇林(竹)、植树种草及林木(竹)种苗 |

包括碳汇林(竹)种植、植树(竹)种草、天然林(竹)资源保护。 |

碳汇林需符合《碳汇造林技术规程》( LY/T 2252)、《碳汇造林项目计量监测指南》( LY/T 2253)、《天然林资源保护工程建设评价技术规程》(LY/T 1818)等标准。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业- 4.1生态农林牧渔业 |

减缓 |

|

1.1.2森林(竹林)资源培育及林木(竹)资源保护产业 |

包括良种生产、苗木(竹)培育、森林(竹林)营造、森林(竹林)抚育、森林(竹林)主伐更新、林业(竹业)基因资源和森林(竹林)质量精准提升工程等。 |

符合《森林抚育规程》(GB/T 15781)、《林木种子检验规程》(GB 2772)、《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T 26424)、《造林技术规程》(GB/T 15776)、《封山(沙)育林技术规程》(GB/T 15163)、《飞播造林技术规程》(GB/T 15162)等国家标准;符合《林木种子贮藏》(GB/T 10016)、《林业基础信息代码编制规范》(LY/T 2267)、《森林资源管理信息系统建设导则》(LY/T 2185)、《主要造林阔叶树种良种选育程序与要求》(GB/T 14073)等国家和行业标准;天然林资源保护需符合《林业资源分类与代码自然保护区》(GB/T 15778)、《森林抚育规程》(GB/T 15781)、《国有林区标准化苗圃》(LY/T 1185)、《森林采伐作业规程》(LY/T 1646)等国家标准和行业标准。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业- 4.1生态农林牧渔业 |

减缓 |

||

|

1. 碳 汇 林 (竹) 渔 |

1.1固 碳 林 (竹)业 |

1.1.3森林(竹林)游憩和康养产业 |

依托森林(竹林)、湿地和野生动物植物资源等,开展游览观光、休闲体验、文化体育、健康养生等活动。 |

森林体验基地建设需符合《森林体验基地质量评定》(LY/T 2788),森林养生基地建设需符合《森林养生基地质量评定》(LY/T 2789)等行业标准。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业- 4.1生态农林牧渔业 |

减缓 |

|

1.2 固 碳 绿 化 |

1.2.1国家公园、世界遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园等保护性运营 |

符合国家有关国家公园体制、国家地质公园和自然遗产所在地相关文件要求(如国土资源部《国家地质公园规划编制技术要求》等)。 |

4.生态环境产业-4.2 生态保护 |

4.生态环境产业-4.2生态保护 |

减缓 |

||

|

1.2.2园林绿化 |

城市基础设施绿化提升(城市主干道、高快速路、铁路等);城市公共设施(如公园、广场)等。 |

需符合《公园设计规范》等规范要求。 |

5.基础设施绿色升级-5.6 园林绿化 |

5.基础设施绿色升级-5.6 园林绿化 |

减缓 |

||

|

1.3 固 碳 渔 业 |

1.3.1低碳渔业 |

主要包括稻渔、不投饵网箱养殖等。 |

凡不投饵的渔业生产活动,可称为低碳渔业。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

减缓 |

|

|

2. 降 碳 节 能 |

2.1 生 产 过 程 能 源 高 效 利 用 |

2.1.1工业设备系统能效提升 |

包括钢铁企业超低排放改造、锅炉(窑炉)节能改造和能效提升等,燃煤锅炉“以大代小”,采用先进燃煤锅炉、节能环保煤粉锅炉、新型循环流化床锅炉、天然气锅炉、蓄热式电锅炉、生物质锅炉等高效锅炉替代老旧低效燃煤锅炉,综合采取锅炉燃烧优化、二次送风、自动控制、太阳能预热、主辅机优化、热泵、冷凝水回收等技术实施锅炉系统节能改造,提高燃煤锅炉使用洗选煤比例,提高工业锅炉燃用专用煤比例,采用四通道喷煤燃烧、并流蓄热石灰窑煅烧、蓄热式燃烧等技术实施窑炉节能改造等;电机系统能效提升包括采用高压变频调速、永磁调速、内反馈调速、柔性传动等技术实施电机系统调节方式节能改造,建设基于互联网的电机系统能效监测、故障诊断、优化控制平台,采用高效电动机、风机、压缩机、水泵、变压器等设备替代低效设备,实施系统无功补偿改造,采用泵与风机管路优化技术、空压机系统节能技术等对电机系统实施整体优化改造等;风机、水泵、变压器等工业通用设备系统进行节能技术改造和能效提升等。 |

鼓励采用设备及技术指标达到或优于有效期内的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》或《国家重点节能低碳技术推广目录》。 |

1.节能环保产业-1.5 节能改造 |

1.节能环保产业-1.5节能改造及能效提升 |

减缓 |

|

2.1.2产品(工序)能效提升 |

按照能源高效利用的原则,优化工艺流程、技术方案、用能系统等,综合提升项目能效水平。 |

鼓励采用设备及技术指标达到或优于有效期内的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》。 |

1.节能环保产业-1.5 节能改造 |

1.节能环保产业-1.5节能改造及能效提升 |

减缓 |

||

|

2.1.3工业余热余压利用 |

回收工业生产过程原本向自然环境释放的余热余压等资源,用于发电、工业供热、居民供暖等设施建设和运营。 |

热交换器能效等级达到《热交换器能效测试与评价规则》中的目标值要求。 |

1.节能环保产业-1.5 节能改造 |

1.节能环保产业-1.5节能改造及能效提升 |

减缓 |

||

|

2. 降 碳 节 能 |

2.1生 产 过 程 能 源 高 效 利 用 |

2.1.4能源系统高效运行 |

高效储能设施建设和运营、燃煤发电机组调峰灵活性改造工程和运营、天然气输送及储运调峰设施建设和运营等。 |

高效储能设施建设和运营需符合《电化学储能电站设计规范》(GB 51048)、《储能用铅酸蓄电池》(GB/T 22473)等国家标准;燃煤发电机组调峰灵活性改造工程和运营项目参照国家能源局火电灵活性改造试点项目(国能综电力〔2016〕397 号、国能综电力〔2016〕474 号)有关标准开展工程建设和运营的项目;天然气输送储运调峰设施建设和运营需符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028)、《城镇燃气规划规范》(GB/T 51098)、《液态天然气(LNG)生产、储存和装运》(GB/T20368)等国家标准。 |

3.清洁能源产业-3.4 能源系统高效运行 |

3.清洁能源产业-3.4能源系统高效运行 |

减缓 |

|

2.1.5绿色照明 |

采用LED等高效照明产品,在室内外各类场所进行照明设施建设及运营。 |

1.节能环保产业-1.5节能改造 |

1.节能环保产业-1.5节能改造及能效提升 |

减缓 |

|||

|

2.2 产 业 园 区 升 级 改 造 |

2.2.1 园区产业链接循环化改造 |

包括电力、钢铁、有色金属、石油石化、化学工业、建材行业、造纸行业、纺织行业、农牧业等行业,以本行业企业为基础建立跨行业产业链接,实现废弃物最小化或能源梯级利用。 |

需符合《工业园区循环经济管理通则》(GB/T 31088)、《工业园区循环经济评价规范》(GB/T 33567)、《工业企业和园区循环经济标准体系编制通则》(GB/T 33751)等标准。 |

2.清洁生产产业-2.1 产业园区绿色升级 |

2.清洁生产产业-2.1产业园区绿色升级 |

减缓 |

|

|

2.2.2园区资源利用高效化改造 |

包括共伴生矿及尾矿、工业固体废物、道路和建筑废物综合利用以及非常规水源利用、铝矾土综合利用工程、矿井水综合利用、黑色和有色金属共伴生矿及尾矿有价组分提取和综合利用、赤泥综合利用、高铝粉煤灰综合利用、冶炼废渣综合利用、化工废渣综合利用、工业副产石膏综合利用、雨水收集利用和再生水利用等。 |

2.清洁生产产业-2.1 产业园区绿色升级 |

2.清洁生产产业-2.1产业园区绿色升级 |

减缓 |

|||

|

2. 降 碳 节 能 |

2.3 建 筑 节 能 改 造 |

2.3.1 既有建筑绿色改造及可再生能源建筑应用 |

指对既有建筑实施节能和绿色化改造。 |

需符合《既有居住建筑节能改造技术规程》(JGJ/T 129)、《公共建筑节能改造技术规范》(JGJ 176)、《既有建筑绿色改造评价标准》(GB/T 51141)等标准。 |

5.基础设施绿色升级-5.1 建筑节能与绿色建筑 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

减缓 |

|

2.4 资 源 节 约 与 循 环 利 用 |

2.4.1生产过程节水和水资源高效利用 |

包括工业冷却用水节水改造、热力和工艺用水节水改造、洗涤用水节水改造、建设循环用水系统、蒸汽冷凝水回收再利用、外排废水回用、雨水及非常规水资源利用、堵漏修复等。 |

需符合《节水型产品通用技术条件》(GB/T 18870)、《节水型卫生洁具》(GB/T31436)、《钢铁企业节水设计规范》(GB50506)、《节水型企业评价通则》(GB/T29725)等国家标准。 |

2.清洁生产产业-2.4 生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用 |

2.清洁生产产业-2.4生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用 |

/ |

|

|

2.4.2工业和建筑固废资源综合利用 |

工业固体废弃物的回收、无害化处理和再利用设施建设和运营,包括尾矿、煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼渣等;建筑废弃材料无害化利用设施建设和运营,包括建筑废物、废旧路面材料、废旧沥青混凝土等。 |

需符合《工业固体废物综合利用技术评价导则》(GB/T 32326)、《工业固体废物综合利用产品环境与质量安全评价技术导则》(GB/T 32328)、《工业综合利用设备环境化设计导则》(GB/T 31513)等国家标准和《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78 号)、《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》、《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》的支持范围。 |

2.清洁生产产业-2.5 生产过程废渣处理处置及资源化综合利用 |

2.清洁生产产业-2.5生产过程废渣处理处置及资源化综合利用 |

减缓 |

||

|

2. 降 碳 节 能 |

2.4 资 源 节 约 与 循 环 利 用 |

2.4.3废旧资源再生利用 |

包括废旧金属、废橡胶、废塑料、 废玻璃、废旧太阳能设备、废旧纺织品、废矿物油、废弃生物质等废旧资源的再生利用。 |

再生利用资源、工艺、产品等需符合《铜及铜合金废料》(GB/T 13587)、《废钢铁》(GB 4223)、《电子废弃物中金属废料废件》(GB/T27686)、《再生橡胶 通用规范》(GB/T 13460)、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 (国务院令第551 号)、《再生利用品和再制造品通用要求及标识》(GB/T 27611)、《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》(HJ 527)、《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范(试行)》 (HJ/T 181)、《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB 22128)、《废润滑油回收与再生利用技术导则》(GB/T17145)、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ 607)、《固体生物质燃料样品制备方法》(GB/T 28730)等国家标准和行业标准。 |

1.节能环保产业-1.7 资源循环利用 |

1.节能环保产业-1.7资源循环利用 |

减缓 |

|

2.4.4汽车零部件及机电产品再制造 |

包含回收、分拣、拆解、再加工等设施建设运营。 |

工艺、产品等需符合《汽车零部件再制造 分类》(GB∕T 28676)、《汽车零部件再制造拆解》(GB∕T 28675)、《汽车零部件再制造产品技术规范起动机》(GB/T 28673)、《汽车零部件再制造产品技术规范 交流发电机》(GB∕T 28672)、《再制造内燃机 通用技术条件》(GB/T 32222)等国家标准。 |

1.节能环保产业-1.7 资源循环利用 |

1.节能环保产业-1.7资源循环利用 |

/ |

||

|

3. 低 碳 一 产 |

3.1生 态 林(竹)业 |

3.1.1林(竹)下种植和林(竹)下养殖产业 |

包括在林(竹)下或林(竹)间空地种植粮食作物、油料作物、药材、食用菌、蔬菜、水果等,林(竹)下养殖家禽或舍饲饲养家畜等。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

/ |

|

|

3.1.2林(竹)业废弃物资源化利用 |

包括林(竹)业次小薪材加工再利用、废料木屑加工活性炭、林(竹)业加工废弃物(副产物)综合利用、森林(竹林)采伐剩余物综合利用。 |

1.节能环保产业-1.7 资源循环利用 |

1.节能环保产业-1.7资源循环利用 |

减缓 |

|||

|

3.2 低 碳 农 业 |

3.2.1生态循环农业 |

统筹考虑种养规模和环境消纳能力,开展种养结合等生态循环农业,包括生态农业示范园基础设施建设(农田鱼塘等)、循环水养殖、构建“养殖+沼气+种植+加工”的循环农业产业链等。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

减缓 |

||

|

3.2.2现代种业及动植物种质资源保护 |

开展国家动植物种质资源保护工程,设计相关项目,实现动植物品种资源的有效保护;农牧渔良种育繁推一体化项目。 |

需符合《农作物种子检验规程总则》《烟草种子繁育技术规程》《草种子检验规程》《豆科草种子质量分级》《禾本科草种子质量分级》《草品种审定技术规程》《淡水鱼苗种池塘常规培育技术规范》、《水产新品种审定技术规范》等国家标准和行业标准,以及各类水产养殖动植物的种质、亲本和苗种、繁育技术规范检验方法。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

/ |

||

|

3.2.3绿色、有机农业,绿色渔业 |

符合相关标准的绿色食品或有机农产品生产。 |

绿色食品生产产地环境质量符合《绿色食品产地环境技术条件》的要求,生产过程中不使用化学合成的肥料、农药、兽药、饲料添加剂、食品添加剂和其他有害于环境和身体健康的物质,按有机生产方式生产,产品质量应符合农业部绿色食品标准中AA级的要求;有机农产品的生产应满足《中华人民共和国有机产品标准》等其他同等级或更高级别的标准要求。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

/ |

||

|

3. 低 碳 一 产 |

3.2 低 碳 农 业 |

3.2.4农作物种植保护地、保护区建设和运营 |

对划定的永久基本农田采取保护措施。 |

需符合《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》(GB 9137)、《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618)、《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600)、《农作物生产基地建设标准》(NY/T 2246)等国家标准和行业标准。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

适应 |

|

3.2.5农田水利设施建设项目 |

包括小型水源工程,高效节水灌溉工程,灌区续建配套与节水改造工程,灌排泵站更新改造工程,排水工程,农村河塘清淤整治,田间配套工程。 |

不符合 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

/ |

|||

|

3.2.6耕地质量建设与保护 |

为提高耕地质量而进行的改良土壤、培肥地力、保水保肥、污控修复等活动。如高标准农田建设、中低产田改造、退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复等。 |

土壤肥力保护提升类项目,耕地质量应提升0.5个等级以上;高标准农田建设项目应满足《高标准农田建设通则》等国家现行有关标准的规定。 |

4.生态环境产业-4.1 生态农业 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

/ |

||

|

3.2.7退耕还林(竹) |

需符合《退耕还林工程建设效益监测评价》(GB/T 23233)、《退耕还林工程检查验收规则》(GB/T 23231)、《退耕还林工程质量评估指标与方法》(GB/T 23235)等国家标准要求。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

减缓 |

|||

|

3.3 农林 (竹)灾害 防治 |

3.3.1有害生物灾害防治 |

包括农作物病虫害绿色防控,化学农药减量增效、使用量零增长等。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.1 生态农林牧渔业 |

适应 |

||

|

3.3.2农、林(竹)业灾害预警与防治体系 |

农业灾害预警与防治体系,动物疫病的监测和防控体系;森林(竹林)火灾、有害生物及外来物种监测防控工程;水土流失治理等。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

|||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.1 节 能 环 保 装 备 |

4.1.1高效节能装备制造 |

高效节能锅炉、窑炉、电机、风机、泵、变压器等工业设备;节能型房间空调器、空调机组、电冰箱、电动洗衣机、 平板电视机、电风扇等高效节能家用电器制造;节能型复印机、打印机、传真机、微型计算机、投影机、商用制冷器具、冷水机组、热泵机组、单元式空调等商用设备制造; LED用大尺寸开盒即用蓝宝石、大尺寸高效低成本LED外延生长和芯片制备产业化技术装置、替代型半导体照明光源、新型 LED照明应用产品、半导体照明产品及其生产装备、电子镇流器等高效照明产品及系统制造;余热余压余气利用设备制造;能源计量、监测、控制设备制造;节能墙体材料、外墙保温材料、节能玻璃、装配式建筑部品部件、预拌混凝土、预拌砂浆等绿色建材产品制造,以及其他具有节能、低碳属性的绿色标识产品生产。 |

工业设备、家用电器、商用设备达到能效限定值及能效等级国家标准1级能效水平(工业锅炉能效优于2级能效等级要求),鼓励达到或优于有效期内的《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《国家重点节能低碳技术推广目录》的相关技术标准要求;余热余压余气利用设备热交换器能效等级达到《热交换器能效测试与评价规则》(TSGR0010)中的目标值要求;LED产品需符合《普通照明用非定向自镇流 LED 灯能效限定值及能效等级》(GB 30255)、《LED 筒灯性能测量方法》(GB/T 29293)、《LED筒灯性能要求》(GB/T 29294)、《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》(GB/T 24908)等国家标准要求;绿色建筑材料制造需符合《绿色建材评价标准》的相关要求。 |

1.节能环保产业-1.1 高效节能装备制造 |

1.节能环保产业-1.1高效节能装备和绿色标识产品制造 |

减缓 |

|

4.1.2先进环保装备制造 |

水污染防治装备、大气污染防治装备、土壤污染治理与修复装备、固体废物处理处置装备、减振降噪设备、放射性污染防治和处理设备等环保装备制造;环境污染处理药剂、材料制造;环境监测仪器与应急处理设备制造,其他具有环保属性的绿色标识产品生产。 |

装备/设备需符合相应评价技术要求、技术规范等国家标准;鼓励达到《环境保护综合名录(2017 年版)》《国家鼓励发展的重大环保装备技术目录(2017 年版)》《土壤污染防治先进技术装备目录》等相关技术标准要求。 |

1.节能环保产业-1.2 先进环保装备制造 |

1.节能环保产业-1.2先进环保装备、仪器设备、材料药剂和绿色标识产品制造 |

减缓 |

||

|

4.1.3资源循环利用装备制造 |

包括矿产资源综合利用装备、固体废物综合利用装备、汽车零部件及机电产品再制造装备、资源再生利用装备、非常规水源利用装备、城镇污水处理厂污泥处置综合利用装备等生产制造,其他具有循环、再生、节水属性的绿色标识产品生产。 |

装备/设备需符合相应评价技术要求、技术规范等国家标准;鼓励达到《环境保护综合名录(2017 年版)》《国家鼓励发展的重大环保装备技术目录(2017 年版)》 《土壤污染防治先进技术装备目录》等的相关技术标准要求。 |

1.节能环保产业-1.3 资源循环利用装备制造 |

1.节能环保产业-1.3 资源循环利用装备和绿色标识产品制造 |

减缓 |

||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.2 清 洁 能 源 装 备 及 利 用 |

4.2.1清洁能源装备制造 |

风机及配套的各类发电机、风轮叶片、轴承等零部件,风力发电电缆、变速箱、塔筒等零部件,风电场相关系统与装备等的制造;光伏发电设备和光热发电设备等的制造;生物质能利用装备、水力发电和抽水蓄能装备、核电装备、地热能开发利用装备等清洁能源装备的制造;非常规油气勘查开采装备、燃气轮机装备;质子交换膜燃料电池、直接甲醇燃料电池、碱性燃料电池、熔融碳酸燃料电池、磷酸燃料电池、固体氧化物燃料电池等燃料电池装备制造。 |

光伏发电设备制造企业和项目需符合《光伏制造行业规范条件》要求,光伏电池生产需达到《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级水平(国际清洁生产领先水平)。 |

3.清洁能源产业-3.1 新能源与清洁能源装备制造 |

3.清洁能源产业-3.1新能源与清洁能源装备制造 |

减缓 |

|

4.2.2风力发电 |

包括风力发电设施建设、运营。 |

陆上风电项目选址应满足《风电场场址选择技术规定》,严格按照划定的生态红线避开省级自然保护区、生态严格控制区和自然与文化遗产保护区等控制区域。 |

3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

||

|

4.2.3太阳能发电 |

包括太阳能光伏发电设施建设运营和太阳能热发电设施建设、运营。 |

太阳能发电设施选用产品需满足如下限定条件:多晶硅电池组件光电转化效率≥16.0%,组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率≤2.5%,之后年衰减率≤0.7%;单晶硅电池组件光电转化效≥16.5%,组件自项目投产运行之日起,一年内衰减率≤3%,之后年衰减率≤0.7%;高倍聚光光伏组件光电转化效率≥28%,项目投产运行之日起,一年内衰减率≤2%,之后年衰减率≤0.5%,项目全生命周期内衰减率≤10%;硅基薄膜电池组件光电转化效率≥10%;铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池组件光电转化效率≥14%;碲化镉(CdTe)薄膜电池组件光电转化效率≥14%;其他薄膜电池组件光电转化效率≥10%;多晶硅、单晶硅和薄膜电池项目全生命周期内衰减率≤20%。 |

3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.2 清 洁 能 源 装 备 及 利 用 |

4.2.4生物质能源利用 |

包括以农林废弃物、城市生活垃圾为原料生产燃料乙醇、以地沟油为主生产生物柴油等生物质液体燃料;将农林废物作为原材料,经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,制成各种成型(如块状、颗粒状等)的固体燃料;生物质能源利用设施的建设和运营等。 |

符合《生物液体燃料工厂设计规范》(GB 50957)、《生物液体燃料建设项目生产准备和生产过程管理标准》(NB/T13006)、《大中型沼气工程技术规范》(GB/T 51063)、《生物质气化集中供气运行与管理规范标准》(NY/T 2908)等国家标准。燃煤耦合生物质发电技改项目参照《关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设通知》(国能发电力〔2018〕53号)执行。 |

3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

|

4.2.5水力发电 |

包括高性能大容量水电机组、高水头大容量抽水蓄能机组成套设备、大型水轮发电机组、变速抽水蓄能机组、超高水头大型冲击式水轮发电机组等的制造。 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

|||

|

4.2.6地热能利用设施建设和运营 |

包括水热型地热供暖、浅层地热能利用、地热发电工程等的建设和运营。 |

3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

|||

|

4.2.7氢能利用设施建设和运营 |

包括氢气安全高效储存、氢能储存与转换、氢燃料电池运行维护、氢燃料电池发电、氢燃料汽车、氢燃料电池汽车、氢掺入天然气管道等设施的建设和运营。 |

3.清洁能源产业-3.2 清洁能源设施建设和运营 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

|||

|

4.2.8二氧化碳捕集、利用与封存工程建设和运营 |

对化石能源燃烧和工业过程排放二氧化碳进行捕集、利用或封存的减排项目建设和运营。 |

不符合 |

1.节能环保产业-1.5节能改造及能效提升 |

减缓 |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.3传统能源清洁高效利用 |

4.3.1煤炭洗选加工项目建设和运营 |

按照国家能源局《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》(国能煤炭〔2014〕571号)开展的煤炭洗选加工业务。主要包括:煤炭洗选加工所需厂房及附属设施、装备的建设、改造、购置、运营等业务。 |

3.清洁能源产业-3.3 传统能源清洁高效利用 |

3.清洁能源产业-3.3传统能源清洁高效利用 |

/ |

|

|

4.3.2热电(冷)联产项目建设和运营 |

包括不属于停建、缓建的相关热电联产、热电冷联产项目等。 |

3.清洁能源产业-3.4能源系统高效运行 |

3.清洁能源产业-3.3传统能源清洁高效利用 |

/ |

|||

|

4.4 新 能 源 汽 车 |

4.4.1整车制造 |

包括电动汽车、燃料电池汽车、天然气燃料汽车等新能源汽车整车制造。 |

1.节能环保产业-1.4新能源汽车和绿色船舶制造 |

1.节能环保产业-1.4绿色交通装备、设施、产品制造 |

减缓 |

||

|

4.4.2关键零部件及配套设施生产及制造 |

包括新能源汽车电池及其关键组件、电机及其控制系统、电附件、插电式混合动力专用发动机、机电耦合系统及能量回收系统等新能源汽车关键零部件生产制造和产业化;新能源汽车充电、换电设施制造,包括分布式交流充电桩、集中式快速充电站、换电设施等制造。 |

1.节能环保产业-1.4 新能源汽车和绿色船舶制造 |

1.节能环保产业-1.4绿色交通装备、设施、产品制造 |

减缓 |

|||

|

4.5节 能 低 碳 服 务 |

4.5.1节能环保服务 |

包括绿色金融服务,绿色产业项目勘察、设计、咨询服务,清洁生产审核等咨询服务,能源管理服务、监测检测服务等。 |

6.绿色服务-6.1咨询服务、 6.3 项目评估审计核查 |

6.绿色服务-6.1节能低碳服务、6.2环保服务 |

适应 |

||

|

4.5.2节能环保产品认证与推广 |

包括节能、低碳、节水、绿色产品认证和推广、循环经济(资源循环利用)服务等。 |

6.绿色服务-6.5 技术产品认证和推广 |

6.绿色服务-6.1节能低碳服务、6.4循环经济(资源循环利用)服务 |

适应 |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

4. 低 碳 新 兴 |

4.5节 能 低 碳 服 务 |

4.5.3环境权益交易服务 |

包括排污许可及交易服务、碳排放权交易服务、可再生能源绿证交易服务、水权交易服务等。 |

排污许可证申请、审核,排污许可台账记录和执行报告,排污行为合规性审核或咨询、排污权交易法律咨询,排污权金融质押,以及排污权交易信息化平台建设等排污权许可及交易相关服务;碳排放和国家温室气体自愿减排交易有关数据统计核算、碳配额注册登记及变更、碳交易法律服务、碳减排方案咨询、碳金融、碳信息管理服务等碳排放权交易相关服务;绿色电力证书认购交易、交易法律咨询服务,交易信息化平台建设等可再生能源绿证交易相关服务。 |

6.绿色服务-6.2 项目运营管理 |

6.绿色服务-6.1节能低碳服务、6.3节水服务 |

适应 |

|

4.5.4节水服务 |

包括节水产业项目勘察服务、方案设计服务、技术咨询服务、审核服务等。 |

6.绿色服务-6.5 技术产品认证和推广 |

6.绿色服务- 6.3节水服务 |

适应 |

|||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.1 城 乡 综 合 基 础 设 施 |

5.1.1 环境监测系统建设和运营 |

包括大气颗粒物组分监测网、大气光化学监测网、大气环境天地空大型立体综合观测网、声环境监测网等建设和运营,采样分析设备、监测仪器、计算机、数据处理平台(包括数据采集、传输、上报等)、监测车辆等监测及检测仪器设备需符合相关标准要求。 |

6.绿色服务-6.4 监测检测 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

适应 |

|

|

5.1.2 农村饮水安全工程及城镇供水管网分区计量漏损控制建设和运营 |

包括饮用水相关水源工程、供水工程、用水末端工程、农村饮水安全水源项目、农村饮水供水管网改造项目、农村饮用天然水收集与分配、农村饮用水引水提水设施管理服务、城镇公共供水设施改造建设,流量计量、水质监测、压力调控、数据采集与远传等供水管网漏损控制设备设施改造建设和运营等。 |

5.基础设施绿色升级-5.3 环境基础设施 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

/ |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.1 城 乡 综 合 基 础 设 施 |

5.1.3 城镇能源基础设施建设运营和改造 |

包括城镇集中供热锅炉节能环保改造、城镇集中供热管网节能改造、低品位工业余热供暖系统建设运营;因地制宜实施清洁热源替代、电力需求侧管理平台开发、电能替代、用电设备智能化改造、多能互补利用设施、分布式供能系统、智能微网等建设和运营等。 |

5.基础设施绿色升级-5.4 城镇能源基础设施 |

5.基础设施绿色升级-5.4城镇能源基础设施 |

适应 |

|

|

5.1.4智慧城市 |

包括城市基础网络建设、信息化的应用、各种产业的智慧化建设。 |

不符合 |

5.基础设施绿色升级-5.7 智慧城市 |

/ |

|||

|

5.1.5海绵城市 |

包括海绵城市及配套设施建设,以及水利、交通、能源等城市生命线系统和设施的提升改造。海绵型建筑与小区、海绵型道路与广场、海绵型公园和绿地建设和运营;城市排水设施达标建设运营和改造。 |

5.基础设施绿色升级-5.5 海绵城市 |

5.基础设施绿色升级-5.5 海绵城市 |

/ |

|||

|

5.1.6地下综合管廊 |

指建于地下用于容纳两种及以上工程管线的构筑物及附属设施建设和运营。 |

符合《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838)、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289)、各类工程管线行业标准等相关标准规范的规定。 |

5.基础设施绿色升级-5.3 环境基础设施 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

/ |

||

|

5.2 城 镇 能 源 基 础 设 施 |

5.2.1智能电网 |

集成信息、控制、储能等技术以及智能化电力设备,实现电力发、输、配、用、储过程中的数字化管理、智能化决策、互动化交易的电网产品和装备制造、设施建设运营和电网智能化改造。智能电网产品和装备制造,包括智能变压器、整流器和电感器、先进电力电子装置、智能输配电及控制设备、特高压输电装备、抽水蓄能装备、新能源储能装备、充电设施、智能电网与新能源相关的控制类产品等的制造。 |

智能电网建设运营及改造需符合《智能电网用户端通信系统一般要求》《智能电网调度控制系统总体框架》等国家标准和行业标准;需符合国家、行业针对智能电网的附加规范、标准,如《智能电网调度控制系统办法》等标准。 |

3.清洁能源产业- 3.1 新能源与清洁能源装备制造 |

3.清洁能源产业-3.4能源系统高效运行 |

/ |

|

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.2 城 镇 能 源 基 础 设 施 |

5.2.2分布式能源 |

包括天然气热电冷三联供、分布式再生能源发电、地热能供暖制冷等分布式能源工程建设运营;分布式能源系统及能源互联网的建设运营,包括综合应用电力电子、信息和智能管理技术,连接分布式能源(含分布式可再生能源)、分布式储能装置及各类型负荷,实现能量双向流动和对等交换与共享的电网、微电网及其他能源(燃气等)网络设施建设运营项目。 |

分布式能源系统应符合国家、行业针对分布式能源系统附加规范、标准,如《分布式冷热电能源系统的节能率》等标准。 |

3.清洁能源产业-3.4 能源系统高效运行 |

3.清洁能源产业-3.4能源系统高效运行 |

减缓 |

|

5.3 绿 色 交 通 基 础 设 施 |

5.3.1公路运输公共客运 |

包括清洁能源公交车辆购置(含纯电动、插电式混合动力、天然气动力、氢燃料电池动力公交等清洁能源车辆),城市公交枢纽场站,公交站点,快速公交线路以及其他相关公共交通设施建设活动。 |

天然气动力车辆、插电式混合动力等车辆购置应满足《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》先进值标准;纯电动新能源动力车辆购置,纯电动车辆能量密度不低于120Wh/kg。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

减缓 |

|

|

5.3.2城市慢行交通 |

城市步行交通、自行车交通、非机动车停车设施、城市绿道等慢行交通系统和接驳系统设施建设活动。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

适应 |

|||

|

5.3.3综合客运交通枢纽 |

需满足《综合客运枢纽通用要求》、《综合客运枢纽换乘区域设施设备配置要求》。 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

/ |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.3 绿 色 交 通 基 础 设 施 |

5.3.4新能源汽车配套设施 |

充电、换电、加氢和加气设施建设和运营,包括分布式交流充电桩,集中式快速充电站、换电设施、站用加氢及储氢设施、汽车天然气加注站、城市公共充电设施、城际快速充电网络等建设和运营。 |

1.节能环保产业-1.4新能源汽车和绿色船舶制造 |

1.节能环保产业-1.4绿色交通装备、设施、产品制造 |

减缓 |

|

|

5.3.5共享交通设施建设和运营 |

包括公共租赁自行车、互联网租赁自行车、互联网租赁电动自行车、互联网租赁汽车、汽车分时租赁系统、立体停车设施设备、自行车停车设施等建设和运营。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

减缓 |

|||

|

5.3.6甩挂运输系统建设和运营 |

包括甩挂作业站场、甩挂运输管理信息系统等建设运营和改造。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

/ |

|||

|

5.3.7货物运输铁路建设运营和改造 |

包括运送货物的铁路及相关场所建设和运营,以及既有铁路电气化改造、铁路场站节能环保改造、铁路设备节能环保改造、废弃铁路复垦等。 |

铁路场所建设需达到《绿色铁路客站评价标准》相关要求。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

/ |

||

|

5.3.8多式联运体系 |

提升组合运输服务和现代物流能力的联运体系建设与运营,包括联运基础设施、多式联运中转站、信息系统建设、运营和改造,联运设施设备购置等。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

/ |

|||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.3 绿 色 交 通 基 础 设 施 |

5.3.9绿色航运 |

包括船舶港口污染防治、港口、码头岸电设施及机场廊桥供电设施建设;以及航道治理项目。该类子项目指内河高等级航道整治工程;绿色船舶购置项目。包括天然气动力船舶,电力船舶,太阳能、风能等新能源船舶,节能和新能源施工船舶等绿色船舶的购置与租赁;船舶运输项目。 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

减缓 |

|

|

5.3.10绿色航空 |

主要包括绿色机场建设与运行,如飞机辅助动力装置APU替代设施设备建设与改造、场内新能源车辆设备应用及相关充电设施建设、跑滑行系统优化工程等项目;绿色飞行,如翼尖小翼安装、航空器减重、飞机及航班保障车辆新能源和可再生能源应用、协同运行工程等项目;绿色空管,如先进高效空管设施设备建设、协同运行工程等项目。 |

不符合 |

5.基础设施绿色升级-5.2绿色交通 |

减缓 |

|||

|

5.4 绿 色 建 筑 |

5.4.1 绿色建筑及超低能耗建筑建设 |

指绿色建筑及超低能耗建筑的设计和建造以及既有建筑节能及绿色改造。 |

需达到《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378)、《绿色工业建筑评价标准》(GB/T 50878)或《海峡两岸绿色建筑评价标准》(DBJ/T 13-324-2019)等标准中一星及以上标准要求。超低能耗建筑的设计和建造需符合《被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)》标准。 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

减缓 |

|

|

5.4.2 装配式建筑 |

由预制部品部件在工地上装配而成的建筑。 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

减缓 |

|||

|

5.4.3物流绿色仓储 |

指对物流仓储场所的绿色建设和改造。 |

需达到《绿色仓储要求与评价》(SB/T 11164)等标准。 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

5.基础设施绿色升级-5.1建筑节能与绿色建筑 |

减缓 |

||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

5. 气 候 适 应 城 市 |

5.5 城 乡 应 急 防 控 |

5.5.1气候风险和灾害预警系统 |

包括气候观测、灾害监测预警信息系统的建设运营。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

|

|

5.5.2重大基础设施灾害监测预警和应急系统 |

包括水利、交通、通信及输电系统、城市基础设施等灾害监测预警和应急系统建设运营;重要江河堤防建设和河道整治、蓄洪区建设工程及其调整维护,江河干支流控制性枢纽建设运营;备灾物资的生产、储运项目。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

|||

|

6. 减 污 增 效 |

6.1 城 乡 污 染 防 治 |

6.1.1污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营 |

包括但不限于城镇和农村污水处理及再生利用设施(含管网)的建设、运营和改造,污泥浓缩、调理和脱水等减量化设施建设、运营和改造,厌氧消化处理、高温好氧发酵处理、石灰稳定、热干化、焚烧等处理设施建设、运营和改造,以及污泥的运输和储存等。 |

设施建设、运行需符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)等标准要求。污泥处理处置需符合《农用污泥中污染物控制标准》(GB 4284)、《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB/T 24188)、《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》(GB/T 23485)、《城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质》(GB/T 24602)、《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》(GB/T 24600)、《城镇污水处理厂污泥处理稳定标准》(CJ/T 510)等标准。 |

5.基础设施绿色升级-5.3 环境基础设施 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

/ |

|

6.1.2生活垃圾处理设施建设和运营 |

包括但不限于生活垃圾的减量化、无害化处理处置设施建设和运营,含垃圾发电供热设施的建设、升级、改造和运营。 |

设施运行需符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485)等标准。 |

5.基础设施绿色升级-5.3 环境基础设施 |

5.基础设施绿色升级-5.3环境基础设施 |

/ |

||

|

6.1.3农林(竹)业面源污染防治 |

包括但不限于为改善农村生产生活环境而进行的综合治理活动,包括农村饮水安全提升、农业农村固体废弃物和污水处理设施建设和运营、病死畜禽无害化处理、农村土地综合整治等。 |

需符合《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》《畜禽规模养殖污染防治条例》、国务院《水污染防治行动计划》等相关法规和政策;须符合国家或地方天然林、野生动植物、自然保护区、生态功能区、国家公园相关建设标准和要求。 |

1.节能环保产业-1.6 污染治理 |

1.节能环保产业-1.6污染防治 |

/ |

||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

6. 减 污 增 效 |

6.2 生 产 过 程 污 染 防 治 |

6.2.1工业大气污染防治 |

包括但不限于工业废气治理设施建设运营及升级改造,包括工业脱硫脱硝除尘、工业挥发性有机物综合整治等。 |

满足国家、地方及行业大气污染物排放标准。 |

2.清洁生产产业-2.3 生产过程废气处理处置及资源化综合利用 |

2.清洁生产产业-2.3生产过程废气处理处置及资源化综合利用 |

/ |

|

6.2.2工业污水处理 |

包括但不限于工业污水、污水处理副产污泥处理设施等(含管网、收集中转储运等配套设施建设运营)。 |

满足国家、地方及行业大气污染物排放标准。 |

2.清洁生产产业-2.4 生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用 |

2.清洁生产产业-2.4生产过程节水和废水处理处置及资源化综合利用 |

/ |

||

|

6.2.3危废处理处置 |

包括但不限于危险废物(含医疗废物)的分类、存储、转运和无害化、减量化、集中化处理处置设施的建设和运营。 |

危险废物运输过程需符合《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025)等国家标准和行业标准;危险废物处理与处置需符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598)、《含氰废水处理处置规范》(GB/T32123)、《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042)等国家标准和行业标准。 |

2.清洁生产产业-2.2 无毒无害原料替代使用与危险废物治理 |

2.清洁生产产业-2.2无毒无害原料替代使用与危险废物治理 |

/ |

||

|

6.2.4燃煤替代 |

“煤改电”、“煤改气”等使用清洁能源替代传统能源的项目。 |

3.清洁能源产业-3.3 传统能源清洁高效利用 |

3.清洁能源产业-3.2清洁能源设施建设和运营 |

减缓 |

|||

|

6.2.5无毒无害原料生产与替代使用 |

在电器电子、汽车、涂料、家具、印刷、汽车制造涂装、橡胶制品、皮革、制鞋等重点行业使用无毒无害或低毒低害原料对重金属替代和有机污染物等有毒有害物质进行替代。 |

农药生产与替代需符合《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录(2016)》等国家和行业优先支持的高效低毒低残留农药生产与替代。其他行业需符合《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》所列替代品的生产和使用。 |

2.清洁生产产业-2.2 无毒无害原料替代使用与危险废物治理 |

2.清洁生产产业-2.2无毒无害原料替代使用与危险废物治理 |

/ |

||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

6. 减 污 增 效 |

6.3园 区 污 染 防 治 |

6.3.1园区污染治理集中化改造 |

包括园区污染物集中治理设施建设及升级改造、废弃可再生资源(如废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶)集中拆解处理和集中污染治理、园区公共基础设施(如供水、供电、供热、道路、通信等)改造等。 |

需符合国家、地方和行业的污染物排放标准。 |

2.清洁生产产业-2.1 产业园区绿色升级 |

2.清洁生产产业-2.1产业园区绿色升级 |

/ |

|

6.3.2园区重点行业清洁生产改造 |

包括各类产业园区的清洁生产改造。 |

需符合行业清洁生产评价指标体系要求。 |

2.清洁生产产业-2.1 产业园区绿色升级 |

2.清洁生产产业-2.1产业园区绿色升级 |

/ |

||

|

6.4 环 境 修 复 |

6.4.1矿山生态环境恢复 |

对矿产资源勘探和采选而造成的各类生态破坏和环境污染进行的恢复治理活动。 |

符合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》、《矿山生态环境保护与恢复治理方案(规划)编制规范(试行)》、《矿山废弃地植被恢复技术规程》、《土地复垦质量控制标准》、《土地复垦方案编制规程》、《生产项目土地复垦验收规程》、《矿山土地复垦基础信息调查规程》、《矿山环境地质分类》等标准。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

|

|

6.4.2水体生态修复 |

包括河湖与湿地保护恢复、重要饮用水水源地达标建设、备用水源建设,黑臭水体治理,水生态系统旱涝灾害防控及应对等,通过截污治污、生态修复、底泥清淤等,实施流域干支流河道综合整治,在满足防洪、排涝及引水等河流基本功能的基础上,促进河道水生态系统恢复,构建健康、完整、稳定的河流水生态系统的活动。 |

河湖与湿地保护恢复需符合《湿地分类》(GB/T 24708)、《重要湿地监测指标体系》(GB/T 27648)、《国家重要湿地确定指标》(GB/T 26535)、《湿地生态风险评估技术规范》(GB 27647)等国家标准和《河湖生态保护与修复规划导则》(SL 709)等行业标准;黑臭水体整治后应达到《城市黑臭水体评估指标要求》中的“长治久清”效果。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

||

|

一级 目录 |

二级目录 |

三级目录 |

说明或界定条件 |

分类标准 |

绿色信贷政策符合性 |

适应和减缓气候变化属性 |

|

|

人民银行 |

银保监会 |

||||||

|

6. 减 污 增 效 |

6.4 环 境 修 复 |

6.4.3土壤修复 |

采用转移、吸收、降解等物理、化学、生物、工程技术措施,将土壤或工农业污染场地中的重金属及有机污染物等污染物浓度降低到可接受水平或转化为无害物质,使土壤质量符合国家农业和建设用地土壤环境标准,具备农业生产用地,居住、商业、公共建筑以及城市绿地等公共设施用地等建设用地条件的土壤环境治理工程项目。 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

适应 |

|

|

6.4.4其他类环境修复 |

包括但不限于国家生态安全屏障保护修复、水土流失综合治理、地下水超采区治理与修复、采煤沉陷区综合治理。 |

国家生态安全屏障保护修复。符合《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192)、《外来物种环境风险评估技术导则》(HJ 624)、《区域生物多样性评价标准》(HJ 623)、《河湖生态修复与保护规划导则》(SL 709)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ 651)、《生物多样性观测技术导则》(HJ 710.1-HJ 710.11)、《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036)、《土地复垦方案编制规程》(TD/T 1031.1-TD/T 1031.7)、《生产项目土地复垦验收规程》(TD/T 1044)、《矿山土地复垦基础信息调查规程》(TD/T 1049)、《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》(财建〔2016〕725 号)等行业标准开展的生态安全和屏障保护修复行动。水土流失综合治理。符合《水土保持工程设计规范》(GB 51018)、《水土保持术语》(GB/T 20465)等标准。地下水超采区治理与修复。采煤沉陷区综合治理。包括因采煤沉陷引发的土地整治、生态修复与环境整治以及采煤沉陷区影响范围内居民避险搬迁,基础设施和公共服务设施修复提升、非煤接续替代产业平台建设等 |

4.生态环境产业-4.3 生态修复 |

4.生态环境产业-4.3生态修复 |

减缓 |

||

附件2-3 重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为认定标准

1.特别重大安全事故、重大安全事故认定:

(1)特别重大安全事故:造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故。

(2)重大安全事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

认定依据:《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

2.特大质量事故、重大质量事故认定:

(1)水利水电工程质量事故分级标准:

|

事故级别损失情况 |

重大质量事故 |

特大质量事故 |

|

|

事故处理所需物资、器材、设备、人工等直接经济损失(人民币万元) |

大体积混凝土、机电工程 |

>500 ≤3000 |

>3000 |

|

土石方工程、混凝土薄壁工程 |

>100 ≤1000 |

>1000 |

|

|

事故处理所需合理工期(月) |

>3 ≤6 |

>6 |

|

|

事故处理后对工程功能和寿命的影响 |

不影响正常使用,但对工程寿命有较大影响 |

影响工程正常使用,需限制条件运行 |

|

|

因工程质量造成人员伤亡 |

造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤 |

造成30人以上死亡,或者100人以上重伤 |

|

注:直接经济损失为必需条件,其余三项主要适用于大中型工程且为备选条件。

认定依据:《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)

(2)铁路建设工程重大质量事故

凡因铁路建设工程质量低劣导致工程报废,影响建筑物使用年限及使用功能,造成一次死亡2人以上(含2人)或重伤3人以上(含3人),以及造成直接经济损失10万元以上者,均属工程重大质量事故。

认定依据:《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)

(3)公路水运建设工程质量事故

特别重大质量事故,是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。

重大质量事故,是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下,或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌,或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

认定依据:《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号);《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》(交办安监〔2016〕146号)

(4)房屋建筑和市政基础设施工程质量事故

特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;

重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

认定依据:《建设工程质量管理条例》《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事项报告和调查处理工作的通知》

3.严重环境违法行为:

(1)建设项目未依法进行环境影响评价,被责令停止建设,拒不执行的;

(2)违反法律规定,未取得排污许可证排放污染物,被责令停止排污,拒不执行的;

(3)通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的;

(4)生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药,被责令改正,拒不改正的;

(5)其他严重污染环境行为。

认定依据:《中华人民共和国环境保护法》

闽公网安备号:

闽公网安备号: